Manuscripts ~ Bodh Kathayen, Bhag 2 (बोध कथाएं, भाग 2): Difference between revisions

Jump to navigation

Jump to search

Dhyanantar (talk | contribs) No edit summary |

Dhyanantar (talk | contribs) No edit summary |

||

| Line 7: | Line 7: | ||

;notes | ;notes | ||

:42 sheets. One sheet repaired. | :42 sheets. One sheet repaired. | ||

:Sheet 16 is unpublished. | |||

; see also | ; see also | ||

| Line 16: | Line 17: | ||

! | '''page no''' || '''original photo''' || '''enhanced photo''' || '''Hindi transcript''' | ! | '''page no''' || '''original photo''' || '''enhanced photo''' || '''Hindi transcript''' | ||

|- style="vertical-align:top;" | |- style="vertical-align:top;" | ||

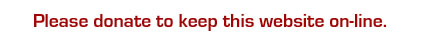

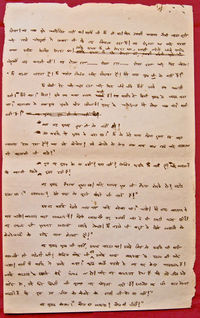

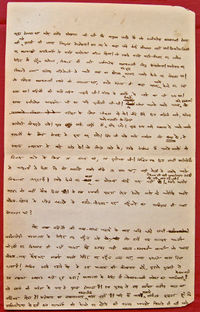

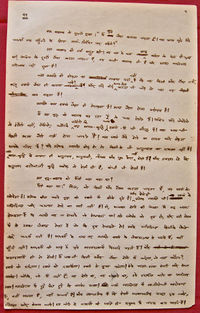

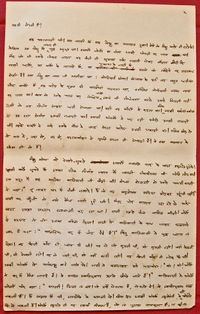

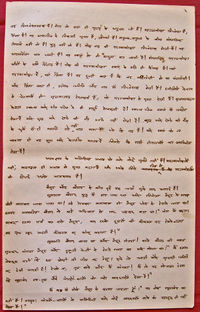

| 1 || [[image:man0788.jpg|200px]] || [[image:man0788-2.jpg|200px]] || ''[[Mitti Ke Diye (मिट्टी के दीये)]]'', | | 1 || [[image:man0788.jpg|200px]] || [[image:man0788-2.jpg|200px]] || rowspan = "3" | ''[[Mitti Ke Diye (मिट्टी के दीये)]]'', chapter 2 | ||

:एक अंधेरी रात्रि में मैं आकाश के तारों को देख रहा था। सारा नगर सोया हुआ था। उन सोए हुए लोगों पर मुझे बहुत दया आ रही थी। वे बेचारे दिनभर की अधूरी वासनाओं के पूर्ण होने के स्वप्न ही देख रहे होंगे। स्वप्न में ही वे जागते हैं, और स्वप्न में ही सोते हैं। न वे सूर्य को देखते हैं, न चांद को, न तारों को। वस्तुतः जो आंखें स्वप्न देखती हैं, वे आंखें उसे नहीं देख पाती हैं। सत्य को देखने के लिए आंखों से स्वप्नों की धूल हट जाना अत्यंत आवश्यक है। | |||

:रात्रि जैसे-जैसे गहरी होती जाती थी, वैसे-वैसे आकाश में तारे ब.ढते जाते थे। धीरे-धीरे तो पूरा आकाश ही उनसे जगमग हो उठा था। और आकाश ही नहीं, उनके मौन सौंदर्य से मैं भी भर गया था। आकाश के तारों को देखते-देखते क्या आत्मा का आकाश भी तारों से ही नहीं भर जाता है? वस्तुतः मनुष्य जो देखता है, उसी से भर जाता है। क्षुद्र को देखने वाला क्षुद्र से भर जाता है, विराट को देखने वाला विराट से। आंखें आत्मा के द्वार हैं। | |||

:मैं एक वृक्ष से टिका आकाश में खोया ही था कि तभी किसी ने पीछे से आकर मेरे कंधे पर अपना ठंडा और मुर्दा हाथ रख दिया। उसकी पग-ध्वनियां भी मुझे सुनाई प.डी थीं। वे ऐसी नहीं थीं, जैसी किसी जीवित व्यक्ति की होनी चाहिए, और उसका हाथ तो इतना निर्जीव था कि अंधेरे में भी उसकी आंखों में भरे भावों को समझने में मुझे देर नहीं लगी। उसके शरीर का स्पर्श उसके मन की हवाओं को भी मुझ तक ले आया था। वह व्यक्ति तो जीवित था और युवा था, लेकिन जीवन कभी का उससे विदा ले चुका था, और यौवन तो संभवतः उसके मार्ग पर अभी आया ही नहीं था। | |||

:हम दोनों तारों के नीचे बैठ गए थे। उसके मुर्दा हाथों को मैंने अपने हाथों में ले लिया था, ताकि वे थोडे गर्म हो सकें, और मेरी जीवन-ऊष्मा भी उनमें प्रवाहित हो सके। संभवतः वह अकेला था और प्रेम उसे जिला सकता था। | |||

:निश्चय ही ऐसे समय बोलना तो उचित नहीं था और इसलिए मैं चुप ही रहा। हृदय मौन में ही कहीं ज्यादा निकटता पाता है। और शब्द जिन घावों को नहीं भर सकते, मौन उन्हें भी स्वस्थ करता है। शब्द और ध्वनियां तो पूर्ण संगीत में विघ्न और बाधाएं ही हैं। | |||

:रात्रि मौन थी, और मौन हो गई। उस शून्य संगीत ने हम दोनों को घेर लिया। वह अब मुझे अपरिचित नहीं था। उसमें भी मैं ही था। फिर उसकी पाषाण-जैसी जडता टूटी और उसके आंसुओं ने खबर दी कि वह पिघल रहा है। वह रो रहा था और उसका सारा शरीर कंपित हो रहा था। उसके हृदय में जो हो रहा था, उसकी तरंगें उसके शरीर तंतुओं तक आ रही थीं। वह रोता रहा...रोता रहा...रोता रहा और फिर बोलाः ‘‘मैं मरना चाहता हूं। मैं अत्यंत निर्धन और निराश हूं। मेरे पास कुछ भी तो नहीं है।’’ | |||

:मैं थोडी देर और चुप रहा और फिर धीरे-धीरे मैंने उससे एक कहानी कही। मैंने कहाः मित्र! मुझे एक कथा स्मरण आती है। एक फकीर से किसी युवक ने जाकर कहा थाः ‘‘परमात्मा ने सब कुछ मुझसे छीन लिया है। मृत्यु के अतिरिक्त मेरे लिए अब कोई मार्ग नहीं है।’’ | |||

:क्या वह युवक तुम ही तो नहीं हो? | |||

:उस फकीर ने युवक से कहा थाः ‘‘मैं तो तेरे पास छिपा हुआ एक बडा खजाना देख रहा हूं? क्या उसे बेचेगा? उसे बेच दे तो तेरा सब काम बन जाए और परमात्मा की बदनामी भी बचे? ’’ | |||

:तुम वह युवक हो या नहीं, पता नहीं। लेकिन फकीर मैं वही हूं और लगता है कि कहानी फिर से दुहर रही है। | |||

:वह युवक हैरान हुआ था और शायद तुम भी हैरान हो रहे हो। उसने पूछा थाः ‘‘खजाना? मेरे पास तो फूटी कौडी भी नहीं है!’’ | |||

:इस पर फकीर हंसने लगा था और बोला थाः ‘‘चलो, मेरे साथ बादशाह के पास चलो। बादशाह बडा समझदार है। छिपे खजानों पर उसकी सदा से ही गहरी नजर रही है। वह जरूर ही तुम्हारा खजाना खरीद लेगा। मैं पहले भी बहुत से छिपे खजानों के बेचने वालों को उसके पास ले गया हूं!’’ | |||

:वह युवक कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। उसके लिए तो फकीर की सारी बातचीत ही पहेली थी। लेकिन फिर भी वह उसके साथ बादशाह के महल की ओर चला। मार्ग में फकीर ने उससे कहाः ‘‘कुछ बातें पहले से तय कर लेना आवश्यक है, ताकि बादशाह के सामने कोई झंझट न हो। वह बादशाह ऐसा है कि जो चीज उसे पसंद हो, उसे फिर किसी भी मूल्य पर छोडता नहीं है। इसीलिए यह भी जान लेना जरूरी है कि तुम उस चीज को बेचने को राजी भी हो या नहीं? ’’ | |||

:वह युवक बोलाः ‘‘कौन सा खजाना? कौन सी चीजें? ’’ | |||

:फकीर ने कहाः ‘‘जैसे, तुम्हारी आंखें। इनका क्या मूल्य लोगे? मैं 50 हजार तक बादशाह से दिला सकता हूं। क्या यह रकम पर्याप्त नहीं है? या जैसे तुम्हारा हृदय या मस्तिष्क, इनके तो एक-एक लाख भी मिल सकते हैं! | |||

:वह युवक हैरान हुआ और अब समझा कि फकीर पागल है। बोलाः ‘‘क्या आप पागल हो गए हैं? आंखें? हृदय? मस्तिष्क? आप यह कह क्या रहे हैं? मैं इन्हें तो किसी भी मूल्य पर नहीं बेच सकता। और मैं ही क्यों, कोई भी नहीं बेच सकता है।’’ | |||

:फकीर हंसने लगा और बोलाः ‘‘मैं पागल हूं या तू? जब तेरे पास इतनी बहुमूल्य चीजें हैं, जिन्हें तू लाखों में भी नहीं बेच सकता, तो झूठ-मूठ निर्धन क्यों बना हुआ है? इनका उपयोग कर। जो खजाना उपयोग में नहीं आता, वह भरा हुआ भी खाली है, और जो उपयोग में आता है, वह खाली भी हो तो भर जाता है। परमात्मा खजाने देता है--अकूत खजाने देता है, लेकिन उन्हें खोजना और खोदना स्वयं ही पडता है। जीवन से बडी कोई संपदा नहीं है। जो उसमें ही संपदा नहीं देखता, वह संपदा को और कहां पा सकता है? ’’ | |||

:रात्रि आधी से ज्यादा बीत गई थी। मैं उठा और मैंने उस युवक से कहाः ‘‘जाओ और सो जाओ। सुबह एक दूसरे ही व्यक्ति की भांति उठो। जीवन वैसा ही है, जैसा हम उसे बनाते हैं। वह मनुष्य की अपनी सृष्टि है। उसे हम मृत्यु भी बना सकते हैं, और अमृत भी। सब कुछ स्वयं के अतिरिक्त और किसी पर निर्भर नहीं है। फिर मृत्यु तो अपने-आप आ जाएगी। उसे बुलावा देने की आवश्यकता नहीं है। बुलाओ अमृत को। पुकारो परम-जीवन को। वह तो श्रम से, शक्ति से, संकल्प से और साधना से ही मिल सकता है।’’ | |||

|- style="vertical-align:top;" | |- style="vertical-align:top;" | ||

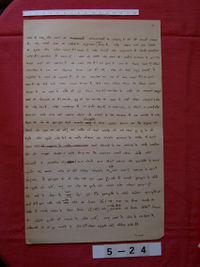

| 2 || [[image:man0789.jpg|200px]] || [[image:man0789-2.jpg|200px]] | | 2 || [[image:man0789.jpg|200px]] || [[image:man0789-2.jpg|200px]] | ||

|- style="vertical-align:top;" | |- style="vertical-align:top;" | ||

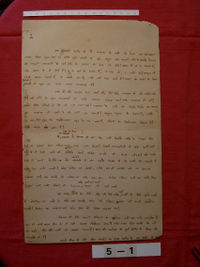

| 3 || [[image:man0790.jpg|200px]] || [[image:man0790-2.jpg|200px]] | | 3 || [[image:man0790.jpg|200px]] || [[image:man0790-2.jpg|200px]] | ||

|- style="vertical-align:top;" | |- style="vertical-align:top;" | ||

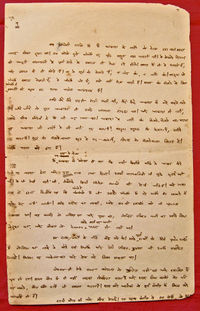

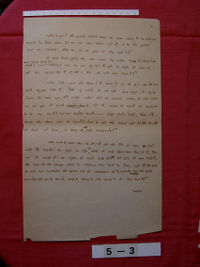

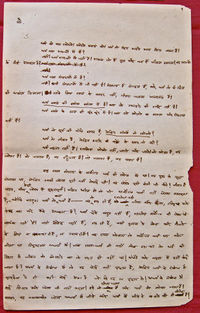

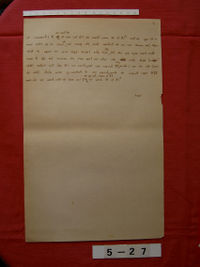

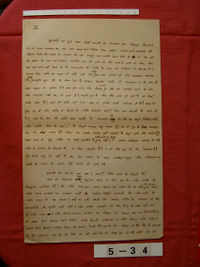

| 4 || [[image:man0791.jpg|200px]] || [[image:man0791-2.jpg|200px]] || ''[[Mitti Ke Diye (मिट्टी के दीये)]]'', | | 4 || [[image:man0791.jpg|200px]] || [[image:man0791-2.jpg|200px]] || rowspan = "2" | ''[[Mitti Ke Diye (मिट्टी के दीये)]]'', chapter 60 | ||

:मनुष्य को परमात्मा तक पहुंचने से कौन रोकता है? और मनुष्य को पृथ्वी से कौन बांधे रखता है? वह शक्ति कौन सी है जो उसकी जीवन-सरिता को सत्ता के सागर तक नहीं पहुंचने देती है? | |||

:मैं कहता हूंः मनुष्य स्वयं। उसके अहंकार का भार ही उसे ऊपर नहीं उठने देता है। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण नहीं, अहंकार का पाषाणभार ही हमें ऊपर नहीं उठने देता है। हम अपने ही भार से दबे हैं, और गति में असमर्थ हो गए हैं। पृथ्वी का वश देह के आगे नहीं है। उसका गुरुत्वाकर्षण देह को बांधे हुए है। किंतु अहंकार ने आत्मा को भी पृथ्वी से बांध दिया है। उसका भार ही परमात्मा तक उठने की असमर्थता और अशक्ति बन गया है। देह तो पृथ्वी की है। वह तो उससे ही जन्मी है और उसमें ही उसे लीन हो जाना है। लेकिन आत्मा अहंकार के कारण परमात्मा से वंचित हो, व्यर्थ ही देहानुसरण को विवश हो जाती है। | |||

:और यदि आत्मा परमात्मा तक न पहुंच सके, तो जीवन एक असह्य पीडा में परिणत हो जाता है। परमात्मा ही उसका विकास है। वही उसकी पूर्णतम अभिव्यक्ति है। और जहां विकास में बाधा है, वहीं दुख है। जहां स्वयं की संभावनाओं के सत्य बनने में अवरोध है, वहीं पीडा है। क्योंकि स्वयं की पूर्ण अभिव्यक्ति ही आनंद है। | |||

:वह देखते हो? उस दीये को देखते हो? मिट्टी का मत्र्य दीया है, लेकिन ज्योति तो अमृत की है। दीया पृथ्वी का--ज्योति तो आकाश की है। जो पृथ्वी का है, वह पृथ्वी पर ठहरा है, लेकिन ज्योति तो सतत अज्ञात आकाश की ओर भागी जा रही है। ऐसे ही मिट्टी की देह है मनुष्य की, किंतुु आत्मा तो मिट्टी की नहीं है। वह तो मत्र्य दीप नहीं, अमृत ज्योति है। किंतु अहंकार के कारण वह भी पृथ्वी से नहीं उठ पाती है। | |||

:परमात्मा की ओर केवल वे ही गति कर पाते हैं, जो सब भांति स्वयं से निर्भार हो जाते हैं। | |||

:एक कथा मैंने सुनी हैः | |||

:एक अति दुर्गम और ऊंचे पर्वत पर परमात्मा का स्वर्ण मंदिर था। उसका पुजारी बू.ढा हो गया था और उसने घोषणा की थी कि मनुष्य-जाति में जो सर्वाधिक बलशाली होगा, वही नये पुजारी की जगह नियुक्त हो सकेगा। इस पद से बडा और कोई सौभाग्य नहीं था। निश्चित तिथि पर बलशाली उम्मीदवारों ने पर्वतारोहण प्रारंभ किया। जो सबसे पहले पर्वत-शिखर पर स्थित मंदिर में पहुंच जाएगा, निश्चय ही वही सर्वाधिक बलशाली सिद्ध हो जाएगा। आरोहण पर निकलते समय प्रत्येक प्रतियोगी ने अपने बल का द्योतक एक-एक पत्थर अपने कंधे पर ले रखा था। जो जितना बलशाली स्वयं को समझता था, उसने उतना ही बडा पत्थर अपने कंधे पर उठा रक्खा था। महीनों की अति कठिन च.ढाई थी। अनेक के प्राणों के जाने का भी भय था। शायद इसलिए आकर्षण भी था और चुनौती भी थी। सैकडों लोग अपने-अपने भाग्य और पुरुषार्थ की परीक्षा के लिए निकल पडे थे। जैसे-जैसे दिन बीतते गए, अनेक आरोही पिछडते गए। कुछ खाई-खड्डों में अपने पत्थरों को लिए संसार से कूच कर गए। फिर भी थके और क्लांत जो शेष थे, वे अदम्य लालसा से ब.ढे जाते थे। जो गिरते जाते थे, उनके संबंध में चलनेवालों को विचार करने के लिए न समय था, न सुविधा थी। लेकिन एक दिन सभी आरोहियों ने आश्चर्य से देखा कि जो व्यक्ति सबसे पीछे रह गया था, वही तेजी से सबके आगे निकलता जा रहा है। उसके कंधे पर बल का द्योतक कोई भार नहीं था। निश्चय ही यही भारहीनता उसकी तीव्र गति बन गई थी। उसने अपने पत्थर को कहीं फेंक दिया था। वे सब उसकी मूढ़ता देख हंसने लगे थे, क्योंकि अपने पौरुषचिह्न से रहित व्यक्ति के पर्वत-शिखर पर पहुंचने का अभिप्राय ही क्या हो सकता था? | |||

:फिर जब महीनों की कष्ट-साध्य च.ढाई के बाद धीरे-धीरे सभी पर्वतारोही परमात्मा के मंदिर तक पहुंच गए तो उन्हें यह जान कर अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ कि उनका वही स्वल्प-सामथ्र्य साथी जो अपना पौरुषभार फेंक कर सबसे पहले मंदिर पर पहुंच गया था, नया पुजारी बना दिया गया है! लेकिन इसके पहले कि वे इस अन्याय की शिकायत करें, पुराने पुजारी ने उन सबका स्वागत करते हुए कहाः ‘‘परमात्मा के मंदिर में प्रवेश का अधिकारी केवल वही है, जो स्वयं के अहंकार के भार से मुक्त हो गया है। इस युवक ने एक सर्वथा नवीन बल का परिचय दिया है। अहंकार का पाषाणभार वास्तविक बल नहीं है। और मैं आप सबसे सविनय पूछता हूं कि पर्वतारोहण के पूर्व इन पत्थरों को कंधों पर ढोने की सलाह आपको किसने दी थी और कब दी थी? ’’ | |||

|- style="vertical-align:top;" | |- style="vertical-align:top;" | ||

| 5 || [[image:man0792.jpg|200px]] || [[image:man0792-2.jpg|200px]] | | 5 || [[image:man0792.jpg|200px]] || [[image:man0792-2.jpg|200px]] | ||

|- style="vertical-align:top;" | |- style="vertical-align:top;" | ||

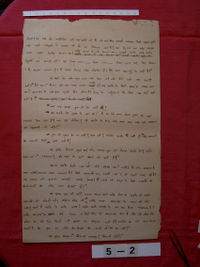

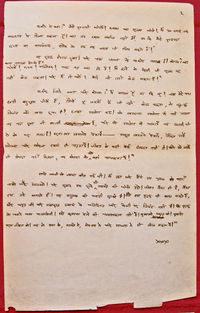

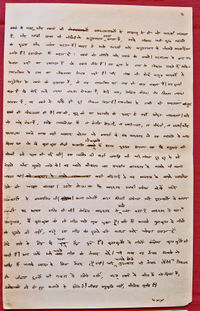

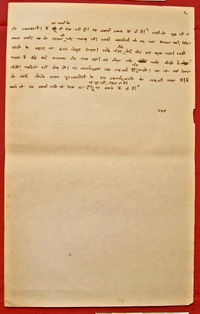

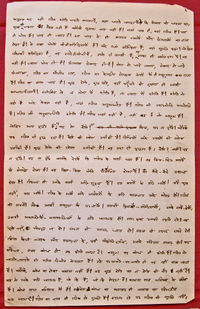

| 6 || [[image:man0793.jpg|200px]] || [[image:man0793-2.jpg|200px]] || ''[[Mitti Ke Diye (मिट्टी के दीये)]]'', | | 6 || [[image:man0793.jpg|200px]] || [[image:man0793-2.jpg|200px]] || rowspan = "3" | ''[[Mitti Ke Diye (मिट्टी के दीये)]]'', chapter 12 | ||

:धर्म को मत खोजो। खोजो स्वयं को। धर्म तो फिर अपने आप मिल जाता है। | |||

:धर्म क्या शास्त्रों में है? | |||

:नहीं। धर्म शास्त्रों में नहीं है। शास्त्र तो हैं मृत और धर्म है जीवंत स्वरूप। वह शास्त्रों में कैसे हो सकता है? | |||

:धर्म क्या संप्रदायों में है? | |||

:नहीं। धर्म संप्रदायों में भी नहीं है। संप्रदाय हैं संगठन, और धर्म तो है निज की अत्यंत निजता। उसके लिए स्वयं के बाहर नहीं, भीतर चलना आवश्यक है। | |||

:धर्म स्वयं की श्वास-श्वास में है। बस उसे उघाडने की दृष्टि नहीं है। धर्म स्वयं के रक्त की बूंद में है। बस उसे खोजने का साहस और संकल्प नहीं है। धर्म तो सूर्य की भांति स्पष्ट है, लेकिन आंखें तो खोलो! | |||

:धर्म तो जीवन है, लेकिन शरीर की कब्रों से ऊपर तो उठो! | |||

:धर्म जडता नहीं है। इसलिए सोओ नहीं, जागो और चलो। जो सोता है, वह खोता है। जो चलता है, वह पहुंचता है। जो जागता है, वह पाता है। | |||

:एक राजा संसार के सर्वोच्च धर्म की खोज में था। वह युवा से बू.ढा हो आया था, लेकिन उसकी खोज पूरी नहीं हो पाई थी। वह खोज पूरी होती भी कैसे? जीवन है अल्प और ऐसी खोज है मू.ढतापूर्ण। जीवन अनंत हो तो भी सर्वोच्च धर्म नहीं खोजा जा सकता है, क्योंकि वस्तुतः धर्म तो बस धर्म है--वह तो एक ही है, इसीलिए वहां नीचा और ऊंचा, निकृष्ट और श्रेष्ठ, क्या और कैसे हो सकता है? धर्म चूंकि बहुत नहीं हैं, इसीलिए सर्वोच्च की खोज भी सार्थक नहीं है। जहां अनेक नहीं हैं, एक ही है, वहां तुलना के लिए और तौलने के लिए न अवकाश ही है, न उपाय ही है। वह राजा खोजता तो सर्वोच्च धर्म था और जीता था निकृष्टतम अधर्म में। जब सत्य-धर्म ही नहीं मिल रहा था तो धर्म की दिशा में जीवन को ले जाने का प्रश्न ही नहीं था! अंधेरे और अज्ञात में कहीं कोई जाता है? अधर्म के संबंध में तो कोई नहीं पूछता है, लेकिन धर्म के संबंध में मुश्किल से ही कभी कोई होता है जो यह न पूछता हो। अधर्म के संबंध में कोई विचार और खोज भी नहीं करता। उसे तो जीया जाता है और धर्म को खोजा जाता है। शायद यह तथाकथित खोज, अधर्म में जीने और धर्म में जीने से बचने की ही विधि है। | |||

:उस राजा को यह कोई कहता भी नहीं था। अलग-अलग धर्मों के पंडित, साधु और दार्शनिक आते थे। वे एक दूसरे से लडते थे। एक दूसरे के दोष दिखलाते थे। एक दूसरे को भ्रांति और अज्ञान में सिद्ध करते थे। राजा इससे प्रसन्न ही होता था। इस भांति उसके समक्ष धर्म ही भ्रांत और अज्ञान हो जाता था और अधर्म में जीने के लिए और सहारे मिल जाते थे। उस राजा को धर्म के पक्ष में जीतना कठिन था, क्योंकि जितने भी पक्ष थे, वे स्वयं ही धर्म के पक्ष में नहीं थे। पक्ष, पंथ और धार्मिक संप्रदाय स्वयं के पक्ष में होते हैं। धर्म से उनका कोई भी प्रयोजन नहीं होता, नहीं हो सकता है। जो सब पक्ष छोडता है, वही धर्म का हो सकता है। निष्पक्ष हुए बिना धार्मिक होना असंभव है। धर्म-संप्रदाय अंततः धर्म के शत्रु और अधर्म के मित्र सिद्ध होते हैं। | |||

:लेकिन राजा ने खोज बंद नहीं की। वह तो उसके लिए एक खेल ही बन गई थी। फिर अधर्म भी दुख, चिंता और पीडा लाने लगा। मृत्यु करीब आने लगी। जीवन की फसल काटने के दिन आ गए तो वह बहुत उद्विग्न हो उठा। लेकिन, सर्वोच्च और आत्यंतिक रूप से निर्दोष एवं पूर्ण धर्म के अतिरिक्त वह कुछ भी मानने को तैयार न था। वह बहुत हठी था और जब तक पूर्ण धर्म स्पष्ट न हो, तब तक जीवन का एक चरण भी उस ओर न रखने के लिए भी वह कटिबद्ध था। वर्ष पर वर्ष बीतते जाते थे, और वह अपने ही हाथों स्वयं को और कीचड में फंसाता जाता था। फिर तो अंततः उसकी मृत्यु भी निकट आ गई थी। | |||

:एक दिन एक युवा भिखारी उसके द्वार पर भीख मांगने आया। राजा को अत्यंत चिंतित, उदास और खिन्नमना देख उसने कारण पूछा। राजा ने उससे कहाः ‘‘जान कर भी तुम क्या करोगे? बडे-बडे पंडित, साधु और संत भी कुछ नहीं कर सके हैं।’’ वह भिखारी बोलाः ‘‘हो सकता है, उनका बडा होना ही उनके लिए बाधा बन गया हो? फिर पंडित तो कभी भी कुछ नहीं कर सके हैं। वस्त्रों से पहचाने जानेवाले साधु और संत भी क्या साधु और संत होते हैं? ’’ राजा ने उस भिखारी को गौर से देखा। उसकी आंखों में कुछ था जो भिखारी की नहीं, सम्राटों की ही आंखों में होता है। इसी बीच वह भिखारी पुनः बोलाः ‘‘मैं तो कुछ भी नहीं कर सकता हूं। असल में मैं हूं ही नहीं; लेकिन जो है, वह बहुत कुछ कर सकता है।’’ उसकी बातें निश्चित ही अदभुत थीं। राजा के पास आए हजारों समझाने वालों से वह एकदम ही भिन्न था। राजा सोचने लगा कि ऐसे दीन-हीन वेष में यह कौन है? फिर भी प्रकटतः उसने कहाः ‘‘मैं सर्वोच्च धर्म की खोज कर जीवन को धर्ममय बनाना चाहता था, लेकिन यह नहीं हो सका और फलतः अब अंत समय में मैं बहुत दुखी हूं। कौन सा धर्म सर्वोच्च है? ’’ वह भिखारी खूब हंसने लगा और बोलाः ‘‘राजन! आपने गाडी के पीछे बैल बांधने चाहे, इससे ही आप दुखी हैं। धर्म की खोज से जीवन धर्म नहीं बनता, जीवन के धर्म बनने से ही धर्म की खोज होती है। और यह भी कैसा पागलपन कि आपने सर्वोच्च धर्म खोजना चाहा? अरे धर्म की खोज ही काफी थी। सर्वोच्च धर्म? यह तो मैंने कभी सुना नहीं। ये तो शब्द ही असंगत हैं। धर्म में फिर और कुछ जोडने को नहीं रह जाता है। वृत्त ही होता है, पूर्ण वृत्त नहीं। क्योंकि जो पूर्णवृत्त नहीं है, वह वृत्त ही नहीं है। वृत्त का होना ही उसकी पूर्णता भी है। धर्म का होना ही उसकी निरपेक्ष, निर्दोष सत्यता भी है। और जो सर्वोच्च धर्म को सिद्ध करने आपके पास आते रहे, वे भी या तो आपसे कम पागल नहीं थे, या फिर पाखंडी थे। जो जानता है, वह धर्मों को नहीं, धर्म को ही जानता है।’’ | |||

:राजा ने विह्वल होकर उस भिखारी के पैर पकड लिए। उस भिखारी ने कहाः ‘‘मेरे पैर छोडें। मेरे पैरों को न बांधें। मैं तो आपके भी पैरों को मुक्त करने आया हूं। राजधानी के बाहर नदी के पार चलें। वहीं मैं धर्म की ओर इंगित कर सकता हूं।’’ वे दोनों नदी-तट पर गए। राजधानी की श्रेष्ठतम नावें बुलाई गईं। लेकिन वह भिखारी प्रत्येक नाव में कोई न कोई दोष बता देता था। अंततः राजा परेशान हो गया। उसने भिखारी से कहाः ‘‘महात्मन्! हमें केवल एक छोटी सी नदी पार करनी है। इसे तो तैर कर भी पार किया जा सकता है। छोडें इन नावों को और चलें, तैर कर ही पार चले चलें। व्यर्थ ही विलंब क्यों कर रहे हैं? ’’ | |||

:वह भिखारी जैसे इसकी ही प्रतीक्षा में था। उसने राजा से कहाः ‘‘राजन! यही तो मैं कहना चाहता हूं। धर्म-पंथों की नावों के पीछे क्यों पडे हैं? क्या उचित नहीं है कि परमात्मा की ओर स्वयं ही तैर चलें? वस्तुतः धर्म की कोई नाव नहीं। नावों के नाम से सब मल्लाहों के व्यवसाय हैं। स्वयं तैरना ही एकमात्र मार्ग है। सत्य स्वयं ही पाया जाता है। कोई और उसे नहीं दे सकता। सत्य के सागर में स्वयं ही तैरना है। कोई और सहारा नहीं है। जो सहारे खोजते हैं, वे तट पर ही डूब जाते हैं। और जो स्वयं तैरने का साहस करते हैं, वे डूब कर भी पहुंच जाते हैं।’’ | |||

|- style="vertical-align:top;" | |- style="vertical-align:top;" | ||

| 7 || [[image:man0794.jpg|200px]] || [[image:man0794-2.jpg|200px]] | | 7 || [[image:man0794.jpg|200px]] || [[image:man0794-2.jpg|200px]] | ||

|- style="vertical-align:top;" | |- style="vertical-align:top;" | ||

| 8 || [[image:man0795.jpg|200px]] || [[image:man0795-2.jpg|200px]] | | 8 || [[image:man0795.jpg|200px]] || [[image:man0795-2.jpg|200px]] | ||

|- style="vertical-align:top;" | |- style="vertical-align:top;" | ||

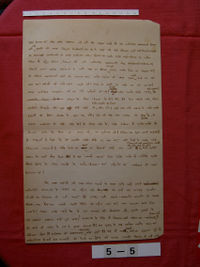

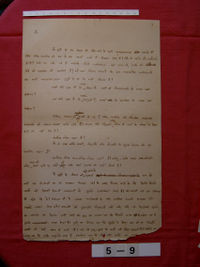

| 9 || [[image:man0796.jpg|200px]] || [[image:man0796-2.jpg|200px]] || ''[[Mitti Ke Diye (मिट्टी के दीये)]]'', | | 9 || [[image:man0796.jpg|200px]] || [[image:man0796-2.jpg|200px]] || rowspan = "2" | ''[[Mitti Ke Diye (मिट्टी के दीये)]]'', chapter 4 | ||

:मैं वृद्धों के एक मंडल में बैठा था। वे सभी अवकाश-प्राप्त व्यक्ति हैं और लोक-परलोक की एक से एक व्यर्थ चर्चा में संलग्न रहते हैं। वैसे वे कहते इसे धर्म-चर्चा ही हैं, और यह ठीक भी है। क्योंकि जिन्हें धर्मशास्त्र कहा जाता है, उनमें भी ऐसे ही ऊहापोह की भरमार है। कई बार विचार आता है कि इन तथाकथित धर्मशास्त्रों को कहीं अवकाश-प्राप्त वृद्धों ने ही तो नहीं सिरजा है! | |||

:धर्म यदि कुछ है तो स्वयं जीवन है, व्यर्थ के ऊहापोह से उसका क्या संबंध? | |||

:लेकिन, शास्त्र तो बस शब्दों से भरे हैं। और धार्मिक कहे जाने वाले मस्तिष्क आकाशों की स्वप्न-यात्रा करते रहते हैं। शास्त्र और सिद्धांत उनके चित्त में धर्म के प्रवेश के लिए द्वार ही नहीं देते हैं। | |||

:धार्मिक चित्त क्या है? | |||

:मैं तो सब भांति शब्दों, सिद्धांतों और विचारों से शून्य चेतना को ही धार्मिक कहता हूं। | |||

:धार्मिक चित्त, काल्पनिक चित्त नहीं है। अपितु, उससे ज्यादा यथार्थवादी और सत्य की ठोस भूमि पर खडी हुई और कोई चेतना ही नहीं होती है। | |||

:मैं वृद्धों के विवाद को बडे आनंद से सुनता था कि तभी एक संन्यासी का भी आगमन हो गया था। वे इस पर विचार करते थे कि कितने-कितने जन्मों की कितनी-कितनी तपश्चर्या से मुक्ति उपलब्ध होती है। संन्यासी भी इस विवाद में कूद पडे थे। निश्चय ही वे ज्यादा अधिकारी थे और इसलिए उनकी आवाज भी सबसे ज्यादा तेज थी। शास्त्रों की दुहाइयां दी जा रही थीं और कोई भी किसी की सुनने या मानने को तैयार नहीं था। एक वृद्ध का कहना था कि सैकडों जन्म के कठोर तप से मुक्ति प्राप्त होती है। दूसरे का विचार था कि मुक्ति के लिए तप की या सैकडों जन्मों की कोई बात ही नहीं। वह तो प्रभु-कृपा से कभी भी मिल सकती है। तीसरे का कहना था कि चूंकि अमुक्ति भ्रम है, इसलिए तप से उसे नष्ट करने का सवाल ही नहीं है। वह तो ज्ञान की एक झलक में उसी भांति तिरोहित हो जाती है जैसे रज्जु में भासता सर्प विलीन हो जाता है। | |||

:फिर किसी ने मुझ से पूछाः ‘‘आप का क्या ख्याल है? ’’ मैं क्या कहता? इसीलिए तो एक कोने में चुपचाप दबा बैठा था कि कहीं किसी की दृष्टि मुझ पर भी न पड जाए। शास्त्रों का मुझे कोई ज्ञान नहीं है। सौभाग्य से उस दिशा में जाने की भूल ही मैंने नहीं की। अतः पूछने पर भी मैं चुप ही रह गया। | |||

:लेकिन थोडी देर बाद फिर किसी ने पूछाः ‘‘आप कुछ क्यों नहीं बोलते हैं? ’’ मैं बोलता भी तो क्या बोलता? जहां इतने बोलने वाले हों, वहां मैं अकेला ही तो सुननेवाला था। मैं फिर भी चुप ही रह गया। शायद मेरी यह चुप्पी ही बोलने लगी और उन सबका ध्यान अंततः मेरी ही ओर आ गया। शायद वे सब थक गए थे और विश्राम लेना चाहते थे। | |||

:मैं जब फंस ही गया था तो मुझे कुछ न कुछ तो कहना ही था। मैंने एक कहानी कहीः एक गांव में ऐसी परंपरा थी कि जब भी किसी युवक का विवाह होता तो उसे या वरपक्ष को विवाह में कम से कम पांच हजार रुपये खर्च करने पडते थे। वह गांव बडा धनी था और इससे कम में वहां विवाह नहीं होते थे। उस गांव के शास्त्रों में भी ऐसा ही लिखा था। उन शास्त्रों को तो कभी किसी ने नहीं प.ढा था, लेकिन गांव के पुरोहित का ऐसा कहना था। पुरोहित से विवाद कौन करता? उसे तो अतीत की किसी मातृभाषा में लिखे सारे शास्त्र कंठस्थ थे। शास्त्र तो सदा से ही स्वतः प्रमाण रहे हैं। उनमें जो है, वही सत्य है। सत्य का और लक्षण ही क्या है? शास्त्र में होना ही तो सत्य का लक्षण है! | |||

:लेकिन एक बार ऐसा हुआ कि एक युवक ने केवल पांच सौ रुपयों में ही विवाह कर डाला और उसकी बहू भी आ गई। निश्चय ही वह युवक कुछ विद्रोही रहा होगा, अन्यथा ऐसा कैसे कर सकता था। गांव के लोगों ने उससे पूछाः ‘‘तूने कितने रुपये खर्च किए? ’’ वह बोलाः ‘‘पांच सौ।’’ फिर तो गांव की पंचायत बैठी और पंचों ने उससे कहाः ‘‘गलत है। बिना पांच हजार खर्च किए तो विवाह हो ही नहीं सकता।’’ वह युवक हंसा और बोलाः ‘‘पांच सौ से विवाह हो सकता है या नहीं, यह व्यर्थ बहस तुम करो। मुझको तो बहू मिल गई है और उसका सुख प्राप्त है।’’ | |||

:यह कह कर वह युवक अपने घर चल दिया था। | |||

:मैं भी उठा और उन वृद्धों से बोलाः ‘‘पंचो, नमस्कार। आप बहस जारी रखें, मैं भी अब चलता हूं।’’ | |||

|- style="vertical-align:top;" | |- style="vertical-align:top;" | ||

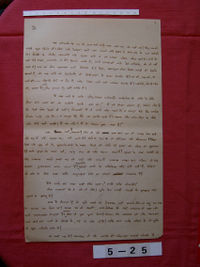

| 10 || [[image:man0797.jpg|200px]] || [[image:man0797-2.jpg|200px]] | | 10 || [[image:man0797.jpg|200px]] || [[image:man0797-2.jpg|200px]] | ||

|- style="vertical-align:top;" | |- style="vertical-align:top;" | ||

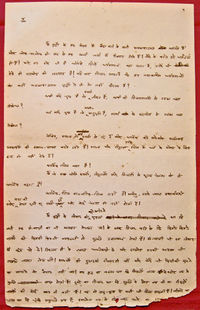

| 11 || [[image:man0798.jpg|200px]] || [[image:man0798-2.jpg|200px]] || ''[[Mitti Ke Diye (मिट्टी के दीये)]]'', | | 11 || [[image:man0798.jpg|200px]] || [[image:man0798-2.jpg|200px]] || rowspan = "2" | ''[[Mitti Ke Diye (मिट्टी के दीये)]]'', chapter 29 | ||

:धर्म के प्रति उपेक्षा क्यों है? और यह उपेक्षा रोज ही बढ़ती क्यों जाती है? | |||

:एक कथा मैंने सुनी हैः एक गांव था। बहुत भोले-भाले उसके निवासी थे। जो जैसा कहता, वैसी ही बात वे मान लेते थे। उनके गांव के बाहर भगवान की एक मूर्ति थी। एक महात्मा वहां आए। उन्होंने उन सबको एकत्र किया और कहाः ‘‘अनर्थ! अनर्थ! राम-राम! मूर्खो, तुम छाया में रहते हो और भगवान धूप में? भगवान के सिर पर छाया करो। देखते नहीं, भगवान कितने क्रुद्ध हो रहे हैं? ’’ गांव के लोग बहुत गरीब थे। किसी भांति अपने छप्परों को छोटा कर उन्होंने भगवान के लिए एक छप्पर बनाया। छप्पर डलवा कर महात्मा दूसरे गांव चले गए। उन्हें कोई एक ही गांव तो था नहीं। बहुत गांव थे। बहुत भगवान थे। और सबके लिए छप्पर डलवाने की जिम्मेदारी उन्हीं के ऊपर थी। फिर थोडे दिनों के बाद उस गांव में एक दूसरे महात्मा आए। भगवान के ऊपर छप्पर देखते ही दुखी हो गए। गांव वालों को इकट्ठा किया और उन पर बहुत नाराज हुए। बोले, ‘‘सीताराम, सीताराम, अनर्थ हो गया। मूर्खो! भगवान के ऊपर छप्पर? क्या उन्हें तुम्हारे छप्पर की आवश्यकता है? कहीं आग लग जाए तो सब स्वाहा। अभी उतार कर फेंको!’’ गांव वाले हैरान हुए। लेकिन, अब करते भी तो क्या करते? महात्मा जो कहते हैं सो सदा ठीक ही कहते हैं। उनकी न मानो तो अभिशाप से जन्मों-जन्मों तक दुख दे सकते हैं और नरक में भी सडा सकते हैं। भगवान तो उन्हीं के हाथ में है, जैसा चाहे, वैसा करा लेते हैं। उन बेचारों को छप्पर उतार कर फेंक देना पडा। बहुत दिनों का श्रम, शक्ति और दरिद्रों का धन व्यर्थ ही बरबाद हुआ, सो हुआ, लेकिन भगवान पर छप्पर डालने के कलंक से बच जाना ही क्या कम सौभाग्य था! महात्मा छप्पर निकलवा कर दूसरे गांव चले गए। उन्हें कोई एक ही गांव तो था नहीं। बहुत गांव थे। बहुत भगवान थे। और उन सबको छप्परों से मुक्त करवाने की जिम्मेवारी उन्हीं की थी। लेकिन थोडे ही समय बाद फिर एक महात्मा का आगमन उस गांव में हुआ। पर इस बार गांव वाले सचेत थे और भूल कर भी भगवान की मूर्ति की ओर नहीं जाते थे। पता नहीं अब कौन सा बखेडा खडा हो जाए? उन्होंने उस मार्ग पर ही आना-जाना बंद कर दिया था। | |||

:मैं देखता हूं कि जो उस गांव में हुआ था, वही करीब-करीब पूरे संसार में हो गया है। महात्माओं ने धर्म के नाम पर ऐसी-ऐसी बेहूदी बातें करवाई हैं, और ऐसे-ऐसे भय लोक-मानस में बिठाए हैं, कि यदि लोगों ने भगवान के रास्ते पर ही आना बंद कर दिया है तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। | |||

:धर्म की उपेक्षा तथाकथित महात्माओं द्वारा फैलाए गए आतंकों और अंधविश्वासों की उपेक्षा है। | |||

:धर्म की उपेक्षा, धर्म की आड में चल रहे शोषण, पाखंड और जडता की उपेक्षा है। | |||

:धर्म की उपेक्षा धर्म के झूठे पूरक बने संप्रदायों और उनके द्वारा फैलाई गई घृणा, वैमनस्य और शत्रुता की उपेक्षा है। | |||

:धर्म की उपेक्षा धर्म की उपेक्षा नहीं, वस्तुतः उसकी उपेक्षा है जो धर्म नहीं है। | |||

|- style="vertical-align:top;" | |- style="vertical-align:top;" | ||

| 12 || [[image:man0799.jpg|200px]] || [[image:man0799-2.jpg|200px]] | | 12 || [[image:man0799.jpg|200px]] || [[image:man0799-2.jpg|200px]] | ||

|- style="vertical-align:top;" | |- style="vertical-align:top;" | ||

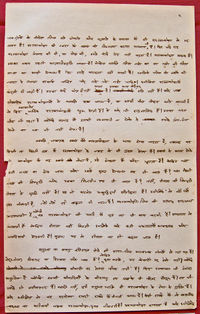

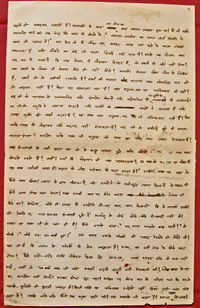

| 13 || [[image:man0800.jpg|200px]] || [[image:man0800-2.jpg|200px]] || ''[[Mitti Ke Diye (मिट्टी के दीये)]]'', | | 13 || [[image:man0800.jpg|200px]] || [[image:man0800-2.jpg|200px]] || rowspan = "3" | ''[[Mitti Ke Diye (मिट्टी के दीये)]]'', chapter 5 | ||

:मनुष्य अकेला है, अंधकार में है, असहाय है, असुरक्षित और भयभीत है। यही उसकी चिंता है। इससे मुक्ति का उपाय ही धर्म है। | |||

:धर्म मूलतः अभय में प्रतिष्ठा का मार्ग है। | |||

:लेकिन धर्म के नाम पर जो धर्म हैं, वे अभय से ही सर्वाधिक भयभीत रहते हैं। उनका स्वयं का आधार और प्राण ही मनुष्य-मन का भय है। भय ही उनका पोषण और जीवन है। अभय का तो अर्थ ही है, उनकी मृत्यु। मनुष्य के भय का बहुत शोषण हुआ है। इस शोषण में धर्म पीछे नहीं रहे हैं। शायद, वे ही अग्रणी हैं! भय के सहारे ही भूत-प्रेत जीते हैं, भय के सहारे ही धर्मों के भगवान भी। भय के सहारे खडे भूत-प्रेतों ने तो मनुष्य को डराया ही है। फिर भी यह कार्य उनके मनोविनोद की क्रीडा से ज्यादा नहीं रहा। लेकिन भय के भगवानों ने तो मनुष्य को मार ही डाला है। उनकी लीला बहुत महंगी पडी है। जीवन भयों के जाल में फंस गया है, और जहां भय ही भय है, वहां आनंद कहां? प्रेम कहां? शांति कहां? सत्य कहां? आनंद तो अभय की स्फुरणा है। भय मृत्यु है। अभय अमृत है। | |||

:भय पर भूत-प्रेत जीएं, यह तो समझ में आता है, लेकिन भय पर ही भगवान का भी जीना बहुत अशोभन है। | |||

:और फिर जब भगवान ही भय पर जीएं, तब तो भय के भूत-प्रेतों से मुक्ति का कोई उपाय ही नहीं है! | |||

:मैं कहता हूंः भगवान का भय से कोई संबंध नहीं है। निश्चय ही भगवान की आड में इस भय का शोषण कोई और ही कर रहा है। | |||

:धर्म धार्मिकों के हाथ में नहीं है। कहते हैं कि जब भी सत्य का कोई आविष्कार होता है तो शैतान सबसे पहले उस पर कब्जा कर लेता है। धर्म का आविष्कार जिन आत्माओं में होता है, और धर्म का व्यवसाय जो करते हैं, उनमें भिन्नता ही नहीं, आधारभूत विरोध है। धर्म सदा से ही स्वयं के शत्रुओं के हाथ में है। यदि इस तथ्य को समय रहते नहीं समझा गया तो मनुष्य का भविष्य सुंदर और स्वागतयोग्य नहीं हो सकता है। | |||

:धर्म को अधार्मिकों से नहीं, तथाकथित धार्मिकों से ही बचाना है। और निश्चय ही यह कार्य ज्यादा कठिन और कष्टसाध्य है। | |||

:धर्म जब तक भय पर आधारित है, तब तक वह वस्तुतः धर्म नहीं बन सकता है। परमात्मा का आधार प्रेम है। भय के भगवान की नहीं, मनुष्य को प्रेम के परमात्मा की आवश्यकता है। | |||

:प्रेम के अतिरिक्त परमात्मा का और कोई पथ नहीं है। भय तो न केवल गलत है, बल्कि घातक है। क्योंकि जहां भय है, वहां घृणा है। जहां भय है, वहां प्रेम असंभव है। | |||

:धर्म ने भय पर ही जीना चाहा, इसलिए ही उसका मंदिर धीरे-धीरे खंडहर होता गया है। मंदिर तो प्रेम के होते हैं। भय के मंदिर तो असंभव हैं। भय के मंदिर नहीं, कारागृह ही होते हैं और हो सकते हैं। | |||

:मैं पूछता हूंः क्या धर्मों के मंदिर, मंदिर हैं या कारागृह? | |||

:धर्म यदि भय है तो मंदिर कारागृह होंगे ही। धर्म यदि भय है तो स्वयं परमात्मा भी कारागृहों के परमाधिकारी से ज्यादा कैसे हो सकता है? | |||

:धर्म क्या है? भय पाप का, दंड का, नरक का? या फिर प्रलोभन पुण्य का, पुरस्कार का, स्वर्ग का? | |||

:नहीं। न धर्म भय है, न प्रलोभन। प्रलोभन तो भय का ही विस्तार है। | |||

:धर्म है अभय। | |||

:धर्म है समस्त भयों से मुक्ति। | |||

:एक पुरानी घटना है। किसी नगरी में दो भाई रहते थे। उस नगरी में सर्वाधिक धन उन्हीं के पास था। शायद नगरी का नाम था, अंधेर नगरी! बडा भाई बडा धार्मिक था। रोज नियमित मंदिर जाता था। दान-पुण्य करता था। कथा-वार्ता सुनता था। साधु-संतों का सत्संग करता था। उसके कारण भवन में प्रतिदिन ही महात्माओं की भीड जुडी रहती थी। इस लोक में साधु-संतों की सेवा से वह परलोक में स्वर्ग का अधिकारी बन गया था। ऐसा वे साधु-संत उसे समझाते थे। शास्त्रों में भी ऐसा ही लिखा है, क्योंकि वे शास्त्र भी उन्हीं साधु-संतों के गिरोह ने बनाए हैं। वह एक ओर धन का शोषण करता था और दूसरी ओर दान-पुण्य करता। दान-पुण्य के बिना स्वर्ग नहीं है। धन के बिना दान-पुण्य नहीं है। शोषण के बिना धन नहीं है। अधर्म से धन होता है और फिर धन से धर्म होता है! वह दूसरों का शोषण करता था। साधु-संत उसका शोषण करते थे और शोषकों-शोषकों में तो सदा से ही मैत्री रही है! लेकिन उसे अपने छोटे भाई पर सदा ही बहुत दया आती थी। वह धन जुटाने में कुशल नहीं था, और परिणामतः धर्म जुटाने में भी असफल हुआ जाता था। उसका प्रेम और सत्य का व्यवहार ही उसके और परमात्मा के आडे आ रहा था! फिर न वह मंदिर ही जाता था और न धर्म-शास्त्रों का क, ख, ग, ही जानता था। उसकी स्थिति निश्चित ही दयनीय थी और परलोक में उसका खाता खाली पडा था। साधु-संतों से भी वह ऐसे बचता था, जैसे लोग छुतही बीमारियों से बचते हैं। महात्मागण घर में एक द्वार से आते तो वह दूसरे द्वार से बाहर हो जाता था। उसका धार्मिक भाई अनेक महात्माओं से अपने अधार्मिक भाई के हृदय-परिवर्तन के लिए प्रार्थना करता था। लेकिन जब वह महात्माओं के सान्निध्य में रुके तभी तो परिवर्तन हो। वह तो रुकता ही नहीं था। लेकिन एक दिन एक पूरे और असली महात्मा आ पहुंचे। उन्होंने न मालूम कितने अधार्मिकों को धार्मिक बना दिया था। साम, दाम, दंड, भेद, सभी में वे कुशल थे। लोगों को धार्मिक बनाना ही उनका धंधा था। ऐसे ही महात्माओं पर तो धर्म की आधारशिलाएं टिकी हैं। नहीं तो धर्म तो कभी का ही मिट-मिटा गया होता। उनसे भी बडे भाई ने अपनी प्रार्थना दुहराई तो वे बोलेः ‘‘घबडाओ मत। उस मूर्ख की अब शामत आ गई है। मैं उससे प्रभु-स्मरण कराके ही रहूंगा। मैं जो कहता हूं, उसे सदा पूरा करता हूं।’’ यह कह कर उन्होंने अपना डंडा उठाया और बडे भाई के साथ हो लिए। पहले वे एक पहलवान थे। फिर महात्मागिरी को पहलवानी से भी अच्छा धंधा समझ महात्मा हो गए थे। उन्होंने आते ही छोटे भाई को पकड लिया। न केवल पकडा ही, बल्कि गिरा कर उसकी छाती पर सवार हो गए। वह युवक कुछ समझ ही न पाया। हैरानी से वह अवाक ही रह गया। फिर भी उसने कहाः ‘‘महानुभाव! यह क्या करते हैं? ’’ महात्मा ने कहाः ‘‘हृदय-परिवर्तन।’’ वह युवक हंसा और बोलाः ‘‘छोडिए। यह भी हृदय-परिवर्तन की कोई राह है? देखिए, कहीं आपकी देह को कुछ चोट न लग जाए!’’ महात्मा बोलेः ‘‘हम देह को माननेवाले नहीं। हम तो ब्रह्म को मानते हैं। ‘राम’ कहो, तभी छोडेंगे। नहीं तो हम से बुरा कोई भी नहीं है।’’ महात्मा बडे दयालु थे, सो उस युवक के हित के लिए मारने-पीटने को तैयार हो गए। उस युवक ने कहाः ‘‘भय से भगवान का क्या संबंध? और भगवान का क्या कोई नाम है? और, नाम भी हो तो प्रभुमय जीवन चाहिए या उसका स्मरण? ऐसे तो मैं ‘राम’ नहीं बोलूंगा। चाहे जीवन रहे या जाए।’’ और फिर उसने महात्मा को धक्का दे नीचे गिरा दिया। गिर कर महात्मा बोलेः ‘‘वाह, वाह! बोल दिया। ‘मैं राम नहीं बोलूंगा’, यह भी राम बोलना ही है।’’ उसका भाई महात्मा के गिराए जाने से छोटे भाई पर बहुत नाराज हुआ, लेकिन महात्मा से वह बहुत प्रसन्न था। नास्तिक भाई से उसने प्रभु-स्मरण जो करा दिया था! राम-नाम की महिमा तो अपार है। उसे तो एक बार भूल से बोलने से भी मनुष्य भवसागर से तर जाता है! उस दिन उसने नगर-भोज दिया। उसका छोटा भाई धार्मिक जो हो गया था! | |||

|- style="vertical-align:top;" | |- style="vertical-align:top;" | ||

| 14 || [[image:man0801.jpg|200px]] || [[image:man0801-2.jpg|200px]] | | 14 || [[image:man0801.jpg|200px]] || [[image:man0801-2.jpg|200px]] | ||

|- style="vertical-align:top;" | |- style="vertical-align:top;" | ||

| 15 || [[image:man0802.jpg|200px]] || [[image:man0802-2.jpg|200px]] | | 15 || [[image:man0802.jpg|200px]] || [[image:man0802-2.jpg|200px]] | ||

|- style="vertical-align:top;" | |- style="vertical-align:top;" | ||

| 16 || [[image:man0803.jpg|200px]] || [[image:man0803-2.jpg|200px]] || | | 16 || [[image:man0803.jpg|200px]] || [[image:man0803-2.jpg|200px]] || | ||

| Line 61: | Line 152: | ||

:सुदर्शन बोला : ‘वे मेरे हृदय में आ गये हैं। मेरी परीक्षा पूरी हो गई है।’ | :सुदर्शन बोला : ‘वे मेरे हृदय में आ गये हैं। मेरी परीक्षा पूरी हो गई है।’ | ||

|- style="vertical-align:top;" | |||

| 17 || [[image:man0804.jpg|200px]] || [[image:man0804-2.jpg|200px]] || rowspan = "2" | ''[[Mitti Ke Diye (मिट्टी के दीये)]]'', chapter 6 | |||

:एक परमात्मा को मानने वालों ने दूसरे परमात्मा की मूर्तियां तोड दी हैं। वैसे यह कोई नई बात नहीं है। सदा से ही ऐसा होता रहा है। मनुष्य ही एक-दूसरे के प्रतिस्पर्धी नहीं हैं, उनके परमात्मा भी हैं। असल में मनुष्य जिन परमात्माओं का सृजन करता है, वे स्वयं उससे बहुत भिन्न नहीं हो सकते हैं। एक मंदिर दूसरे मंदिर के विरोध में खडा है, क्योंकि एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के विरोध में है। एक शास्त्र दूसरे शास्त्र का शत्रु है, क्योंकि मनुष्य मनुष्य का शत्रु है। मनुष्य जैसा होता है, वैसा ही उसका धर्म होता है। मनुष्य मैत्री लाने के बजाय शत्रुता के ग.ढ बन गए हैं और जगत को प्रेम से भरने के बजाय उन्होंने बैर-वैमनस्य के विष से भर दिया है। | |||

:मैं मूर्तियां टूटने की खबर सुन कर लौटा ही था कि जिनकी मूर्तियां तोडी गई थीं, उनमें से कुछ व्यक्ति मेरे पास आए। वे बडे सात्विक क्रोध से भरे हुए थे! हालांकि कोई क्रोध सात्विक नहीं होता है। फिर भी उन्होंने कहा कि उनका क्रोध सात्विक है! और वे जब तक विरोधियों के मंदिरों को नष्ट नहीं कर देंगे, तब तक चैन नहीं लेंगे! सवाल धर्म की रक्षा का है। | |||

:मैं हंसने लगा तो वे हैरान हुए। निश्चय ही यह समय हंसने का नहीं था। वे बहुत गंभीर थे और उनकी दृष्टि में इससे ज्यादा गंभीर क्या बात हो सकती थी कि धर्म पर खतरा था! | |||

:मैंने उन मित्रों से पूछाः ‘‘क्या आप शैतान की भाषा समझते हैं? ’’ | |||

:एक ने पूछाः ‘‘यह कौन सी भाषा है? ’’ | |||

:शास्त्रों की भाषा तो वे समझते थे, लेकिन शैतान की भाषा नहीं समझते थे। हालांकि शैतान की भाषा को समझे बिना स्वयं शास्त्र ही शैतान के शास्त्र बन जाते हैं! | |||

:मैंने उनसे एक कहानी कहीः | |||

:एक नाव दूर-देश जा रही थी। और यात्रियों के साथ उसमें एक दरिद्र फकीर भी था। कुछ शरारती व्यक्ति उस फकीर को सब भांति परेशान कर रहे थे। वह जब परमात्मा की रात्रिकालीन प्रार्थना में बैठा था तो यह सोचकर कि अब तो वह कुछ भी नहीं कर सकेगा, उन्होंने उसके सिर पर जूते लगाने शुरू कर दिए। वह तो प्रार्थना में था और उसकी आंखों से प्रेम के आंसू बह रहे थे। तभी आकाशवाणी हुईः ‘‘मेरे प्यारे! तू कहे तो नाव उलट दूं।’’ वे व्यक्ति घबडा गए। और यात्री भी घबडा गए। मनोविनोद तो महंगा पड रहा था। वे सब उस फकीर के पैरों पर गिर क्षमा मांगने लगे। फकीर की प्रार्थना पूरी हुई तो वह उठा और उन लोगों से बोलाः ‘‘घबडाओ मत।’’ फिर उसने आकाश की ओर मुंह उठाया और कहाः ‘‘मेरे प्यारे प्रभु! यह तू कैसी शैतान की भाषा में बोल रहा है? तू कुछ उलटने की ही लीला करना चाहता है, तो इनकी बुद्धि उलट दे। नाव उलटने से क्या होगा? ’’ फिर आकाश-घोषणा हुईः ‘‘मैं बहुत खुश हूं। तूने ठीक पहचाना। वह वाणी मेरी नहीं थी। जो शैतान की भाषा पहचान लेता है, वही फिर मेरी भाषा पहचान सकता है।’’ | |||

|- style="vertical-align:top;" | |- style="vertical-align:top;" | ||

| | | 18 || [[image:man0805.jpg|200px]] || [[image:man0805-2.jpg|200px]] | ||

|- style="vertical-align:top;" | |- style="vertical-align:top;" | ||

| | | 19 || [[image:man0806.jpg|200px]] || [[image:man0806-2.jpg|200px]] || rowspan = "2" | ''[[Mitti Ke Diye (मिट्टी के दीये)]]'', chapter 22 | ||

:एक स्त्री ने पूछाः ‘‘मैं स्वयं को बदलना चाहती हूं। क्या करूं?’’ | |||

:मैंने कहाः ‘‘सबसे पहली बातः वस्त्रों को बदलने से बचना। क्योंकि जब भी किसी के जीवन में आत्मक्रांति की घडी आती है, तब उसका मन उसे वस्त्रों के बदलने में संलग्न कर देता है। मन के लिए यही सुविधापूर्ण है और इसमें ही उसकी सुरक्षा भी है। वस्त्रों के परिवर्तन से मन की मृत्यु तो होती नहीं, अपितु नये वस्त्रों में, जीर्ण-शीर्ण वस्त्रों के बजाय, वह और भी दीर्घायु हो जाता है। वस्त्रों के परिवर्तन से आत्मक्रांति तो नहीं होती, उल्टे अहंतुष्टि हो जाती है। और अहंतुुष्टि आत्मघात ही है। | |||

:वह स्त्री पूछने लगीः ‘‘कौन से वस्त्र? ’’ | |||

:मैंने कहाः ‘‘बहुत प्रकार के वस्त्र हैं। बहुत प्रकार के आवरण हैं। बहुत प्रकार की आत्मवंचनाएं हैं। जो भी ऊपर से ओ.ढा जा सके, उससे सावधान रहना। जो भी स्वयं के यथार्थ को ढांकता हो, उसे ही आत्मवंचना जानना। उसे ही मैं वस्त्रों का नाम दे रहा हूं। व्यक्ति पापी है तो वह पुण्य के वस्त्र पहन लेता है। व्यक्ति हिंसक है तो अहिंसा के वस्त्र धारण कर लेता है। व्यक्ति अज्ञानी है तो वह शास्त्रों और शब्दों से स्वयं को भर कर ज्ञान को ओढ़ लेता है। धर्म से बचने के लिए धर्म के वस्त्रों को धारण कर लेना अधार्मिक चित्त की सनातन चाल है। क्या जो मैं कह रहा हूं, वह तुम्हें चारों ओर दिखाई नहीं पडता है? ’’ | |||

:फिर उसने कुछ सोचा और कहाः ‘‘मैं संन्यासिनी होना चाहती हूं।’’ | |||

:मैंने कहाः ‘‘बस। तब जानो कि वस्त्रों को बदलने का प्रारंभ हो गया है। जब भी व्यक्ति कुछ होना चाहता है, तभी मन का षड्यंत्र शुरू हो जाता है। कुछ होने की महत्वाकांक्षा ही मन है। यह महत्वाकांक्षा ही उसे भुलाना चाहती है, जो है, और उसे ओढ़ना चाहती है, जो नहीं है। आदर्श ही सारे आवरणों और मुखौटों के जन्मदाता हैं। जिसे सत्य को जानना है, और सत्य को जाने बिना कोई मौलिक आत्मक्रांति संभव नहीं है, उसे जानना होगा जो वह वस्तुतः है। वह जो नहीं है, उसकी आकांक्षा में नहीं, वरन वह जो है उसके पूर्ण अनावरण में क्रांति फलित होती है। व्यक्ति जब स्वयं के सत्य को पूर्णतया जानता है तो यही ज्ञान क्रांति बन जाता है। ज्ञान की क्रांति में समय का अंतराल नहीं है। जहां समय का अंतराल है, वहां क्रांति नहीं आवरण-परिवर्तन की ही खोज है।’’ | |||

:और फिर उससे मैंने एक घटना कहीः | |||

:एक दिन अबु हसन के पास एक व्यक्ति आया और बोलाः ‘‘ओ परमात्मा के प्यारे दरवेश! मैं अपने अपवित्र जीवन से भयाक्रांत हूं और स्वयं को बदलने के लिए कटिबद्ध हूं। मैं संन्यासी होना चाहता हूं। क्या आप मुझ पर अनुकंपा नहीं करेंगे? क्या आप अपने पहने हुए पवित्र वस्त्र मुझे नहीं दे सकते हैं? मैं भी उन्हें पहन कर पवित्र होना चाहता हूं।’’ | |||

:उस व्यक्ति ने हसन के पैरों पर सिर रख दिया और उन्हें आंसुओं से गीला कर दिया। उसकी उत्कट आकांक्षा में संदेह का तो सवाल ही नहीं था। उसके आंसू ही क्या उसके लिए गवाह नहीं थे? | |||

:अबु हसन ने उसे उठाया और कहाः ‘‘मित्र! इसके पहले कि मैं तुम्हें अपने वस्त्रों को देने की भूल करूं, क्या तुम भी मेरे एक प्रश्न का उत्तर देने की कृपा कर सकते हो? क्या कोई स्त्री किसी पुरुष के वस्त्रों को पहन कर पुरुष हो सकती है? या कोई पुरुष किसी स्त्री के वस्त्र पहन कर स्त्री हो सकता है? | |||

:उस व्यक्ति ने अपने आंसू पोंछ लिए। संभवतः वह गलत जगह आ गया था। और कहाः ‘‘नहीं।’’ | |||

:अबु हसन हंसने लगा और बोलाः ‘‘ये रहे मेरे वस्त्र! लेकिन यदि तुम मेरे शरीर को भी ओढ़ लो तो क्या होगा? संन्यासी के वस्त्र पहन कर क्या कभी कोई संन्यासी हुआ है? ’’ | |||

:यदि मैं हसन की जगह होता तो कहताः ‘‘क्या कभी कोई संन्यासी होने की आकांक्षा से प्रेरित होकर भी संन्यासी हुआ है? संन्यास आता है। वह ज्ञान का फल है और जहां कुछ भी होने की आकांक्षा है, वहां ज्ञान नहीं है। क्योंकि, आकांक्षा से आंदोलित चित्त होता है अशांत, और अशांति में ज्ञान कहां? जहां कुछ भी होने की वासना है, वहां स्वयं से पलायन है। और जो स्वयं से ही भागता है, वह स्वयं को जान कैसे सकता है? इसलिए मैं कहता हूंः भागो नहीं, जागो। बदलो नहीं, देखो। क्योंकि जो जागता है और स्वयं को देखता है, धर्म स्वयं ही उसके द्वार पर आ जाता है।’’ | |||

|- style="vertical-align:top;" | |- style="vertical-align:top;" | ||

| | | 20 || [[image:man0807.jpg|200px]] || [[image:man0807-2.jpg|200px]] | ||

|- style="vertical-align:top;" | |- style="vertical-align:top;" | ||

| | | 21 || [[image:man0808.jpg|200px]] || [[image:man0808-2.jpg|200px]] || rowspan = "2" | ''[[Mitti Ke Diye (मिट्टी के दीये)]]'', chapter 23 | ||

:एक धनपति ने किसी विशेष अवसर पर अपने मित्रों को भोज दिया था। उस राज्य का राजा भी भोज में उपस्थित था। इस कारण उस धनपति की खुशी का ठिकाना नहीं था। लेकिन अतिथि भोजन करने बैठे ही थे कि उसकी खुशी क्रोध में बदल गई। उसके दास-दासियां सेवा में लगे थे, एक दास से उसके पैर पर गर्म भोजन से भरी थाली गिर पडी। उसका पैर जल गया और उसकी आंखों में क्रोध उबल पडा। निश्चय ही उस गुलाम के जीवित बचने की अब कोई संभावना नहीं थी। वह गुलाम भय से थर-थर कांप रहा था। लेकिन मरता क्या न करता? उसने आत्मरक्षा के लिए उस देश के पवित्र धर्म-ग्रंथ से एक उद्धृत कियाः ‘‘स्वर्ग उसका है जो अपने क्रोध पर संयम करता है।’’ | |||

:उसके मालिक ने सुना। उसकी आंखों में तो क्रोध उबल रहा था, लेकिन फिर भी वह संयमित होकर बोलाः ‘‘मैं क्रोध में नहीं हूं।’’ | |||

:इस पर स्वभावतः अतिथियों ने तालियां बजाईं और स्वयं राजा ने भी प्रशंसा की। उस धनपति की आंखों का क्रोध अभिमान बन गया। वह गौरवान्वित हुआ था। | |||

:लेकिन उस दास ने फिर कहाः ‘‘स्वर्ग उसका है जो क्षमा करता है।’’ उसके मालिक ने कहाः ‘‘मैंने तुम्हें क्षमा किया।’’ | |||

:यद्यपि उन आंखों में क्षमा कहां जो अहंकार से भरी हों। लेकिन अहंकार क्षमा करके भी तो पुष्ट हो सकता है। अहंकार के मार्ग बहुत सूक्ष्म हैं। | |||

:वह धनपति अब तो अतिथियों को अत्यंत धार्मिक मालूम होने लगा था। उन्होंने तो सदा उसे एक क्रूर शोषक की भांति ही जाना था। उसके इस अभिनव रूप को देख कर तो वे चकित ही रह गए थे। सामने ही बैठे राजा ने भी उसे ऐसे देखा जैसे कोई अपने से श्रेष्ठ व्यक्ति को देखता है। वह धनपति अब पृथ्वी पर नहीं था। उसका सिर आकाश छू रहा था। | |||

:अंततः उस दास ने धर्मग्रंथ का अधूरा पूरा किया, ‘‘क्योंकि, परमात्मा उन्हें प्रेम करता है, जो दयालु हैं।’’ | |||

:उस धनपति ने चारों ओर देखा। लौकिक लोभ तो सदा ही उसकी आंखों में था। आज वही पारलौकिक बन गया था। उस गुलाम से उसने कहाः ‘‘जाओ, मैंने तुम्हें मुक्त किया। अब तुम मेरे गुलाम नहीं हो।’’ और साथ ही स्वर्ण-मुद्राओं से भरी एक थैली भी उसे भेंट दी। उसकी आंखों में क्रोध, अहंकार बना था। अब वही लोभ बन गया था। क्रोध, लोभ, घृणा, भय--क्या सभी किसी एक ही शक्ति की अभिव्यक्तियां नहीं हैं? | |||

:और जब धर्म इतना सस्ता हो तो कौन धनपति उसे न खरीदना चाहेगा? | |||

:धर्म भी क्या भय और लोभ के खंभों पर ही नहीं खडा हुआ है? | |||

:मैं पूछता हूं फिर अधर्म के खंभे कौन से हैं? | |||

:धर्म के मंदिर के शिखर पर भी क्या अहंकार ही नहीं है? | |||

:मैं पूछता हूं फिर अधर्म के मंदिर का शिखर कौन सा है? | |||

|- style="vertical-align:top;" | |- style="vertical-align:top;" | ||

| | | 22 || [[image:man0809.jpg|200px]] || [[image:man0809-2.jpg|200px]] | ||

|- style="vertical-align:top;" | |- style="vertical-align:top;" | ||

| | | 23 || [[image:man0810.jpg|200px]] || [[image:man0810-2.jpg|200px]] || rowspan = "2" | ''[[Mitti Ke Diye (मिट्टी के दीये)]]'', chapter 13 | ||

:एक बालक ने मुझसे पूछाः ‘‘मैं बुद्ध-जैसा बनना चाहता हूं। क्या आप मुझे मेरे आदर्श तक पहुंचने के लिए मार्ग-निर्देश कर सकेंगे? ’’ उस बालक की उम्र बहुत थी। वह कम से कम साठ बसंत तो देख ही चुका था! लेकिन जो दूसरों जैसा बनना चाहता है, वह अभी बालक ही है और उसका मस्तिष्क परिपक्व नहीं हुआ है। | |||

:क्या व्यक्ति की प्रौ.ढता का लक्षण यही नहीं है कि वह किसी और जैसा नहीं, वरन स्वयं जैसा ही बनना चाहे? और यदि कोई अन्य जैसा बनना भी चाहे तो क्या वह बन सकता है? | |||

:व्यक्ति बस स्वयं-जैसा ही हो सकता है। अन्य-जैसा होना असंभव है। मैं उस वृद्ध को बालक कह रहा हूं तो आप हंसते हैं। लेकिन यदि खोजेंगे तो हंसेंगे नहीं, रोएंगे, क्योंकि पाएंगे कि वह बाल-बुद्धि आप में भी मौजूद है। क्या आप भी किसी अन्य-जैसा नहीं होना चाहते हैं? क्या स्वयं जैसा होने का साहस और प्रौ.ढता आपके भीतर है? यदि प्रत्येक व्यक्ति प्रौ.ढ हो तो किसी के भी अनुगमन का सवाल नहीं है। क्या बाल-बुद्धि के कारण ही अनुगमन, अनुयायी, शिष्य और गुरु पैदा नहीं होते हैं? और स्मरण रहे कि अनुगमन करनेवाली बुद्धि अप्रौ.ढ तो होती ही है, अंधी भी होती है। | |||

:उस वृद्ध बालक को मैंने क्या कहा था? | |||

:मैंने कहा थाः ‘‘मित्र, जो किसी और जैसा बनना चाहता है, वह स्वयं को खो देता है। प्रत्येक बीज अपने वृक्ष को स्वयं में लिए हुए है, और ऐसे ही प्रत्येक व्यक्ति भी। स्वयं के अतिरिक्त और अन्यथा होने का मार्ग नहीं है। हां, अन्यथा होने की चेष्टा में यह जरूर हो सकता है कि व्यक्ति वह न हो पाए जो हो सकता था। उसे खोजो जो तुम हो, और उसी खोज में से उसका विकास होता है जो तुम हो सकते हो। इसके अतिरिक्त किसी के लिए कोई आदर्श नहीं है। आदर्शों के नाम पर व्यक्ति स्वयं के विकास-पथ से भटके हैं, कहीं पहुंचे नहीं। आदर्शों की आड में मुझे आत्महत्याएं दिखाई पडती हैं, और आत्महत्याएं ही तो होंगी। मैं जब भी किसी और जैसा होने में लगूंगा, तो क्या करूंगा? स्वयं को मारूंगा, स्वयं को दबाऊंगा, स्वयं से घृणा करूंगा। आत्म-हत्या होगी और होगा पाखंड। क्योंकि, जो मैं नहीं हूं, वह होने का, वह दीखने का, उसे प्रदर्शित करने का अभिनय होगा। व्यक्तित्व में दुई पैदा हुई कि पाखंड आया। जहां व्यक्तित्व में स्व-विरोधी आरोपण है, वहीं असत्य है, वहीं अधर्म है। यह स्वाभाविक है कि ऐसी अस्वाभाविक चेष्टा दुख लाए, चिंता और संताप लाए। इस भांति के तनावों की अति ही मनुष्य में नरक बन जाती है। स्वयं के सत्य और स्वयं की संभावनाओं के साक्षात से ही जो आदर्श जन्मता है, और उसकी छाया की भांति ही जो अनुशासन सहज आता है, उसके सिवाय सभी कुछ व्यक्ति को कुरूप और अपंग करता है। बाहर से आए आदर्श और अनुशासन के चैखटे आत्महिंसा लाते हैं। इसीलिए मैं कहता हूंः स्वयं को खोजो और स्वयं को पाओ। परमात्मा के द्वार पर केवल उन्हीं का स्वागत है जो स्वयं जैसे हैं। उस द्वार से राम तो निकल सकते हैं, लेकिन रामलीला के राम का निकलना संभव नहीं है। और जब भी कोई बाह्य आदर्शों से अनुप्रेरित हो स्वयं को ढालता है, तो वह रामलीला का राम ही बन सकता है। यह दूसरी बात है कि कोई उसमें ज्यादा सफल हो जाता है, कोई कम! लेकिन अंततः जो जितना ज्यादा सफल है, वह स्वयं से उतनी ही दूर निकल जाता है। रामलीला के रामों की सफलता वस्तुतः स्वयं की विफलता ही है। राम को, बुद्ध को या महावीर को ऊपर से नहीं ओ.ढा जा सकता। जो ओ.ढ लेता है, उसके व्यक्तित्व में न संगीत होता है, न स्वतंत्रता, न सौंदर्य, न सत्य। परमात्मा उसके साथ वही व्यवहार करेगा, जो स्मार्टा के एक बादशाह ने उस व्यक्ति के साथ किया था जो बुलबुल-जैसी आवाजें निकालने में इतना कुशल हो गया था कि मनुष्य की बोली उसे भूल ही गई थी। उस व्यक्ति की बडी ख्याति थी और लोग, दूर-दूर से उसे देखने और सुनने जाते थे। वह अपने कौशल का प्रदर्शन बादशाह के सामने भी करना चाहता था। बडी कठिनाई से वह बादशाह के सामने उपस्थित होने की आज्ञा पा सका। उसने सोचा था कि बादशाह उसकी प्रशंसा करेंगे और पुरस्कारों से सम्मानित भी। अन्य लोगों द्वारा मिली प्रशंसा और पुरस्कारों के कारण उसकी यह आशा उचित ही थी। लेकिन बादशाह ने उससे क्या कहा? बादशाह ने कहाः महानुभाव, मैं बुलबुल को ही गीत गाते सुन चुका हूं, मैं आपसे बुलबुल के गीतों को सुनने की नहीं, वरन उस गीत को सुनने की आशा और अपेक्षा रखता हूं, जिसे गाने के लिए आप पैदा हुए हैं। बुलबुलों के गीतों के लिए बुलबुलें ही काफी हैं। आप जाएं और अपने गीत को तैयार करें और जब वह तैयार हो जाए तो आवें। मैं आपके स्वागत के लिए तैयार रहूंगा और आपके लिए पुरस्कार भी तैयार रहेंगे।’’ | |||

:निश्चय ही जीवन दूसरों की नकल के लिए नहीं, वरन स्वयं के बीज में जो छिपा है, उसे ही वृक्ष बनाने के लिए है। जीवन अनुकृति नहीं, मौलिक सृष्टि है। | |||

|- style="vertical-align:top;" | |- style="vertical-align:top;" | ||

| | | 24 || [[image:man0811.jpg|200px]] || [[image:man0811-2.jpg|200px]] | ||

|- style="vertical-align:top;" | |- style="vertical-align:top;" | ||

| | | 25 || [[image:man0812.jpg|200px]] || [[image:man0812-2.jpg|200px]] || rowspan = "3" | ''[[Mitti Ke Diye (मिट्टी के दीये)]]'', chapter 24 | ||

:एक करोडपति के घर में ठहरा था। उनके पास क्या था, जो नहीं था? किंतु उनकी आंखें बहुत निर्धन थीं। उन्हें देख कर बडी दया आती थी। सुबह से सांझ तक वे धन बटोरते थे। सिक्कों के गिनने, सम्हालने और सुरक्षा करने में ही उनका जीवन बीता था। पर धनी वे नहीं थे। शायद रख वाले ही थे। दिन भर कमाते थे, रात्रि भर रख वाली करते थे। इसीलिए सो भी नहीं पाते थे! धन का कौन रख वाला कभी सो पाया है? निद्रा, स्वप्नशून्य निद्रा केवल उनकी ही संपत्ति बनती है, जो सब भांति की संपत्तियों की विक्षिप्तता से मुक्त हो जाते हैं--धन की, यश की, या धर्म की। जिसकी कोई भी दौड है, उसके दिवस-रात्रि सभी अशांत हो जाते हैं। अशांति, दौड रहे चित्त की छाया है। जहां चित्त ठहरता है, वहीं शांति है। | |||

:मैं जब रात्रि में अपने दरिद्र, लेकिन करोडपति आतिथेय से सोने के लिए विदा लेने लगा था तो उन्होंने कहा थाः ‘‘मैं भी सोना चाहता हूं, लेकिन नींद है कि मेरी और देखती ही नहीं। चिंताओं में ही रात्रि बीत जाती है। न मालूम कैसे अनर्गल विचार चलते रहते हैं, न मालूम कैसे-कैसे भय भयभीत करते हैं। स्वस्थ और शांत निद्रा के लिए मुझे कोई मार्ग बतावें। मैं क्या करूं? मैं तो पागल हुआ जाता हूं।’ | |||

:क्या मार्ग मैं बताता? रोग तो मुझे ज्ञात था। धन ही उनका रोग था। वही दिन में उन्हें सताता था, वही रात्रि में। रात्रि तो दिन की ही प्रतिक्रिया और प्रतिफलन है। फिर रोग चाहे कुछ भी हो, मूलतः तो स्वयं के बाहर किसी भी भांति की सुरक्षा की खोज ही मूल रोग है। उससे सुरक्षा तो आती नहीं, वरन रोग ही और बढ़ता जाता है। सुरक्षा के सब उपायों को छोड जब तक व्यक्ति स्वयं पर ही नहीं लौट आता है, तब तक उसका पूरा जीवन ही एक लंबा दुखस्वप्न बना रहता है। वास्तविक सुरक्षा स्वयं के अतिरिक्त और कहीं नहीं है, लेकिन उसे पाने के लिए सब भांति असुरक्षित होने का साहस आवश्यक है। | |||

:मैंने उनसे एक कथा कही और कहाः ‘जाएं और सो जाएं।’ और आश्चर्य कि वे सो भी गए। दूसरे दिन उनकी आंखों में कृतज्ञता और खुशी के आंसू थे। | |||

:आज मैं सोचता हूं तो मुझे स्वयं ही विश्वास नहीं होता। कौन सा जादू उस कथा ने उन पर कर दिया था? शायद मन की किसी दशा-विशेष में कोई साधारण सी बात भी कभी असाधारण हो जाती है। जरूर ऐसा ही कुछ हुआ होगा। संभवतः तीर अनायास ही ठीक जगह लग गया था। उस रात्रि वे सो गए थे, यह तो ठीक ही है। उसके बाद उनके जीवन में भी दूसरे ही फूल खिलने लगे थे। | |||

:वह कथा क्या है? स्वभावतः ही उसे जानने की जिज्ञासा आपकी आंखों में गहरी हो उठी है। | |||

:एक महानगरी थी। उस नगरी में एक भिक्षु का आगमन हुआ। ऐसे तो भिक्षु आते ही रहते थे। लेकिन उस भिक्षु में जरूर ही कुछ अदभुत गुण था। हजारों लोगों का तांता उसकी झोपडी पर लगा था। और जो भी उसके निकट जाता, वह वैसी ही सुवास और ताजगी लेकर लौटता जैसी पहाडी झरनों, या वनों के सन्नाटे में, या आकाश के तारों में स्वयं को खो देने पर उपलब्ध होती है। उस भिक्षु का नाम भी अजीब थाः कोटिकर्ण श्रोण। संन्यास के पूर्व वह बहुत धनी था और कानों में एक करोड के मूल्य की बालियां पहनता था, इसीलिए कोटिकर्ण उसका नाम पड गया था। धन तो उसके पास था, लेकिन जब स्वयं की निर्धनता उसने अपनी मिटती नहीं देखी तो वह निर्धन होकर धनी हो गया था। यही वह औरों से कहता था और उसके श्वास से उठ रहा संगीत उसकी गवाही था। उसकी आंखों से झर रही शांति उसकी गवाही थी। उसके शब्दों से और उसके मौन से प्रकट हो रहा आनंद उसकी गवाही था। चित्त प्रौढ़ हो तो धन से, यश से, पद से, महत्वाकांक्षा से मुक्ति सहज ही हो जाती है। वे सब बालपन के खेल ही तो हैं। | |||

:भिक्षु श्रोण को देखने-सुनने हजारों व्यक्ति नगर के बाहर एकत्र हुए थे। उसकी बातें सुनने में उनका चित्त निर्वात स्थान में जलती दीपशिखा की भांति थिर था। उस समूह में एक श्राविका कातियानी भी बैठी थी। संध्या हो चली तो उसने अपनी दासी से कहा ‘‘तू जाकर घर में दीया जला दे। मैं तो यह अमृतोपम उपदेश छोड कर उठूंगी नहीं।’’ दासी घर पहुंची तो वहां सेंध लगी हुई थी। अंदर चोर सामान उठा रहे थे और बाहर उनका सरदार रख वाली कर रहा था। दासी उल्टे पांव वापस लौटी। चोरों के सरदार ने भी उसका पीछा किया। दासी ने कातियानी के पास जाकर घबडाए स्वर में कहाः ‘‘मालकिन, घर में चोर बैठे हैं।’’ किंतु कातियानी ने कुछ ध्यान न दिया। वह किसी और ही ध्यान में थी। वह तो जो सुनती थी, सो सुनती रही। जहां देखती थी, वहां देखती रही। वह तो जहां थी, वहीं बनी रही। वह किसी और ही लोक में थी। उसकी आंखों से आनंदाश्रु बहे जाते थे। दासी ने घबडा कर उसे झकझोराः ‘‘मां! मां! चोरों ने घर में सेंध लगाई है। वे समस्त स्वर्णाभूषण उठाए लिए जाते हैं।’’ कातियानी ने आंखें खोलीं और कहाः ‘‘पगली! चिंता न कर। जो उन्हें ले जाना है, ले जाने दे। वे स्वर्णाभूषण सब नकली हैं। मैं अज्ञान में थी, इसलिए वे असली थे। जिस दिन उनकी आंखें खुलेंगी, वे भी पाएंगे कि वे नकली हैं। आंखें खुलते ही वह स्वर्ण मिलता है, जो न चुराया जा सकता है, न छीना ही जा सकता है। मैं उस स्वर्ण को ही देख रही हूं। वह स्वर्ण स्वयं में ही है।’’ दासी तो कुछ भी न समझ सकी। वह तो हतप्रभ थी और अवाक थी। उसकी स्वामिनी को यह क्या हो गया था? लेकिन चोरों के सरदार का हृदय झंकृत हो उठा। उसके भीतर जैसे कोई बंद द्वार खुल गया। उसकी आत्मा में जैसे कोई अनजला दीप जल उठा। वह लौटा और अपने मित्रों से बोलाः ‘‘मित्रो! गठरियां यहीं छोड दो। ये स्वर्णाभूषण सब नकली हैं और आओ, हम भी उसी संपदा को खोजें जिसके कारण गृहस्वामिनी ने इन स्वर्णाभूषणों को नकली पाया है। मैं स्वयं भी उस स्वर्ण-राशि को देख रहा हूं। वह दूर नहीं, निकट ही है। वह स्वयं में ही है।’’ | |||

|- style="vertical-align:top;" | |- style="vertical-align:top;" | ||

| 26 || [[image:man0813.jpg|200px]] || [[image:man0813-2.jpg|200px]] | | 26 || [[image:man0813.jpg|200px]] || [[image:man0813-2.jpg|200px]] | ||

|- style="vertical-align:top;" | |- style="vertical-align:top;" | ||

| 27 || [[image:man0814.jpg|200px]] || [[image:man0814-2.jpg|200px]] | | 27 || [[image:man0814.jpg|200px]] || [[image:man0814-2.jpg|200px]] | ||

|- style="vertical-align:top;" | |- style="vertical-align:top;" | ||

| 28 || [[image:man0815.jpg|200px]] || [[image:man0815-2.jpg|200px]] || ''[[Mitti Ke Diye (मिट्टी के दीये)]]'', | | 28 || [[image:man0815.jpg|200px]] || [[image:man0815-2.jpg|200px]] || ''[[Mitti Ke Diye (मिट्टी के दीये)]]'', chapter 7 | ||

|- style="vertical-align:top;" | |- style="vertical-align:top;" | ||

| 29 || [[image:man0816.jpg|200px]] || [[image:man0816-2.jpg|200px]] || ''[[Mitti Ke Diye (मिट्टी के दीये)]]'', | | 29 || [[image:man0816.jpg|200px]] || [[image:man0816-2.jpg|200px]] || ''[[Mitti Ke Diye (मिट्टी के दीये)]]'', chapter 7 | ||

|- style="vertical-align:top;" | |- style="vertical-align:top;" | ||

| 30 || [[image:man0817.jpg|200px]] || [[image:man0817-2.jpg|200px]] || ''[[Mitti Ke Diye (मिट्टी के दीये)]]'', | | 30 || [[image:man0817.jpg|200px]] || [[image:man0817-2.jpg|200px]] || ''[[Mitti Ke Diye (मिट्टी के दीये)]]'', chapter 8 | ||

|- style="vertical-align:top;" | |- style="vertical-align:top;" | ||

| 31 || [[image:man0818.jpg|200px]] || [[image:man0818-2.jpg|200px]] || ''[[Mitti Ke Diye (मिट्टी के दीये)]]'', | | 31 || [[image:man0818.jpg|200px]] || [[image:man0818-2.jpg|200px]] || ''[[Mitti Ke Diye (मिट्टी के दीये)]]'', chapter 8 | ||

|- style="vertical-align:top;" | |- style="vertical-align:top;" | ||

| 32 || [[image:man0819.jpg|200px]] || [[image:man0819-2.jpg|200px]] || ''[[Mitti Ke Diye (मिट्टी के दीये)]]'', | | 32 || [[image:man0819.jpg|200px]] || [[image:man0819-2.jpg|200px]] || ''[[Mitti Ke Diye (मिट्टी के दीये)]]'', chapter 8 | ||

|- style="vertical-align:top;" | |- style="vertical-align:top;" | ||

| 33 || [[image:man0820.jpg|200px]] || [[image:man0820-2.jpg|200px]] || ''[[Mitti Ke Diye (मिट्टी के दीये)]]'', | | 33 || [[image:man0820.jpg|200px]] || [[image:man0820-2.jpg|200px]] || ''[[Mitti Ke Diye (मिट्टी के दीये)]]'', chapter 8 | ||

|- style="vertical-align:top;" | |- style="vertical-align:top;" | ||

| 34 || [[image:man0821.jpg|200px]] || [[image:man0821-2.jpg|200px]] || ''[[Mitti Ke Diye (मिट्टी के दीये)]]'', | | 34 || [[image:man0821.jpg|200px]] || [[image:man0821-2.jpg|200px]] || ''[[Mitti Ke Diye (मिट्टी के दीये)]]'', chapter 25 | ||

|- style="vertical-align:top;" | |- style="vertical-align:top;" | ||

| 35 || [[image:man0822.jpg|200px]] || [[image:man0822-2.jpg|200px]] || ''[[Mitti Ke Diye (मिट्टी के दीये)]]'', | | 35 || [[image:man0822.jpg|200px]] || [[image:man0822-2.jpg|200px]] || ''[[Mitti Ke Diye (मिट्टी के दीये)]]'', chapter 25 | ||

|- style="vertical-align:top;" | |- style="vertical-align:top;" | ||

| 36 || [[image:man0823.jpg|200px]] || [[image:man0823-2.jpg|200px]] || ''[[Mitti Ke Diye (मिट्टी के दीये)]]'', | | 36 || [[image:man0823.jpg|200px]] || [[image:man0823-2.jpg|200px]] || ''[[Mitti Ke Diye (मिट्टी के दीये)]]'', chapter 25 | ||

|- style="vertical-align:top;" | |- style="vertical-align:top;" | ||

| 37 || [[image:man0824.jpg|200px]] || [[image:man0824-2.jpg|200px]] || ''[[Mitti Ke Diye (मिट्टी के दीये)]]'', | | 37 || [[image:man0824.jpg|200px]] || [[image:man0824-2.jpg|200px]] || ''[[Mitti Ke Diye (मिट्टी के दीये)]]'', chapter 25 | ||

|- style="vertical-align:top;" | |- style="vertical-align:top;" | ||

| 38 || [[image:man0825.jpg|200px]] || [[image:man0825-2.jpg|200px]] || ''[[Mitti Ke Diye (मिट्टी के दीये)]]'', | | 38 || [[image:man0825.jpg|200px]] || [[image:man0825-2.jpg|200px]] || ''[[Mitti Ke Diye (मिट्टी के दीये)]]'', chapter 14 | ||

|- style="vertical-align:top;" | |- style="vertical-align:top;" | ||

| 39 || [[image:man0826.jpg|200px]] || [[image:man0826-2.jpg|200px]] || ''[[Mitti Ke Diye (मिट्टी के दीये)]]'', | | 39 || [[image:man0826.jpg|200px]] || [[image:man0826-2.jpg|200px]] || ''[[Mitti Ke Diye (मिट्टी के दीये)]]'', chapter 14 | ||

|- style="vertical-align:top;" | |- style="vertical-align:top;" | ||

| 40 || [[image:man0827.jpg|200px]] || [[image:man0827-2.jpg|200px]] || ''[[Mitti Ke Diye (मिट्टी के दीये)]]'', | | 40 || [[image:man0827.jpg|200px]] || [[image:man0827-2.jpg|200px]] || ''[[Mitti Ke Diye (मिट्टी के दीये)]]'', chapter 14 | ||

|- style="vertical-align:top;" | |- style="vertical-align:top;" | ||

| 41 || [[image:man0828.jpg|200px]] || [[image:man0828-2.jpg|200px]] || ''[[Mitti Ke Diye (मिट्टी के दीये)]]'', | | 41 || [[image:man0828.jpg|200px]] || [[image:man0828-2.jpg|200px]] || ''[[Mitti Ke Diye (मिट्टी के दीये)]]'', chapter 9 | ||

|- style="vertical-align:top;" | |- style="vertical-align:top;" | ||

| 42 || [[image:man0829.jpg|200px]] || [[image:man0829-2.jpg|200px]] || | | 42 || [[image:man0829.jpg|200px]] || [[image:man0829-2.jpg|200px]] || ''[[Mitti Ke Diye (मिट्टी के दीये)]]'', chapter 9 | ||

|} | |} | ||

Revision as of 16:50, 28 January 2019

Wisdom Tales of Inner Revolution / Tales of Enlightenment

- year

- 1966

- notes

- 42 sheets. One sheet repaired.

- Sheet 16 is unpublished.

- see also

- Osho's Manuscripts

page no original photo enhanced photo Hindi transcript 1

Mitti Ke Diye (मिट्टी के दीये), chapter 2 - एक अंधेरी रात्रि में मैं आकाश के तारों को देख रहा था। सारा नगर सोया हुआ था। उन सोए हुए लोगों पर मुझे बहुत दया आ रही थी। वे बेचारे दिनभर की अधूरी वासनाओं के पूर्ण होने के स्वप्न ही देख रहे होंगे। स्वप्न में ही वे जागते हैं, और स्वप्न में ही सोते हैं। न वे सूर्य को देखते हैं, न चांद को, न तारों को। वस्तुतः जो आंखें स्वप्न देखती हैं, वे आंखें उसे नहीं देख पाती हैं। सत्य को देखने के लिए आंखों से स्वप्नों की धूल हट जाना अत्यंत आवश्यक है।

- रात्रि जैसे-जैसे गहरी होती जाती थी, वैसे-वैसे आकाश में तारे ब.ढते जाते थे। धीरे-धीरे तो पूरा आकाश ही उनसे जगमग हो उठा था। और आकाश ही नहीं, उनके मौन सौंदर्य से मैं भी भर गया था। आकाश के तारों को देखते-देखते क्या आत्मा का आकाश भी तारों से ही नहीं भर जाता है? वस्तुतः मनुष्य जो देखता है, उसी से भर जाता है। क्षुद्र को देखने वाला क्षुद्र से भर जाता है, विराट को देखने वाला विराट से। आंखें आत्मा के द्वार हैं।

- मैं एक वृक्ष से टिका आकाश में खोया ही था कि तभी किसी ने पीछे से आकर मेरे कंधे पर अपना ठंडा और मुर्दा हाथ रख दिया। उसकी पग-ध्वनियां भी मुझे सुनाई प.डी थीं। वे ऐसी नहीं थीं, जैसी किसी जीवित व्यक्ति की होनी चाहिए, और उसका हाथ तो इतना निर्जीव था कि अंधेरे में भी उसकी आंखों में भरे भावों को समझने में मुझे देर नहीं लगी। उसके शरीर का स्पर्श उसके मन की हवाओं को भी मुझ तक ले आया था। वह व्यक्ति तो जीवित था और युवा था, लेकिन जीवन कभी का उससे विदा ले चुका था, और यौवन तो संभवतः उसके मार्ग पर अभी आया ही नहीं था।

- हम दोनों तारों के नीचे बैठ गए थे। उसके मुर्दा हाथों को मैंने अपने हाथों में ले लिया था, ताकि वे थोडे गर्म हो सकें, और मेरी जीवन-ऊष्मा भी उनमें प्रवाहित हो सके। संभवतः वह अकेला था और प्रेम उसे जिला सकता था।

- निश्चय ही ऐसे समय बोलना तो उचित नहीं था और इसलिए मैं चुप ही रहा। हृदय मौन में ही कहीं ज्यादा निकटता पाता है। और शब्द जिन घावों को नहीं भर सकते, मौन उन्हें भी स्वस्थ करता है। शब्द और ध्वनियां तो पूर्ण संगीत में विघ्न और बाधाएं ही हैं।

- रात्रि मौन थी, और मौन हो गई। उस शून्य संगीत ने हम दोनों को घेर लिया। वह अब मुझे अपरिचित नहीं था। उसमें भी मैं ही था। फिर उसकी पाषाण-जैसी जडता टूटी और उसके आंसुओं ने खबर दी कि वह पिघल रहा है। वह रो रहा था और उसका सारा शरीर कंपित हो रहा था। उसके हृदय में जो हो रहा था, उसकी तरंगें उसके शरीर तंतुओं तक आ रही थीं। वह रोता रहा...रोता रहा...रोता रहा और फिर बोलाः ‘‘मैं मरना चाहता हूं। मैं अत्यंत निर्धन और निराश हूं। मेरे पास कुछ भी तो नहीं है।’’

- मैं थोडी देर और चुप रहा और फिर धीरे-धीरे मैंने उससे एक कहानी कही। मैंने कहाः मित्र! मुझे एक कथा स्मरण आती है। एक फकीर से किसी युवक ने जाकर कहा थाः ‘‘परमात्मा ने सब कुछ मुझसे छीन लिया है। मृत्यु के अतिरिक्त मेरे लिए अब कोई मार्ग नहीं है।’’

- क्या वह युवक तुम ही तो नहीं हो?

- उस फकीर ने युवक से कहा थाः ‘‘मैं तो तेरे पास छिपा हुआ एक बडा खजाना देख रहा हूं? क्या उसे बेचेगा? उसे बेच दे तो तेरा सब काम बन जाए और परमात्मा की बदनामी भी बचे? ’’

- तुम वह युवक हो या नहीं, पता नहीं। लेकिन फकीर मैं वही हूं और लगता है कि कहानी फिर से दुहर रही है।

- वह युवक हैरान हुआ था और शायद तुम भी हैरान हो रहे हो। उसने पूछा थाः ‘‘खजाना? मेरे पास तो फूटी कौडी भी नहीं है!’’

- इस पर फकीर हंसने लगा था और बोला थाः ‘‘चलो, मेरे साथ बादशाह के पास चलो। बादशाह बडा समझदार है। छिपे खजानों पर उसकी सदा से ही गहरी नजर रही है। वह जरूर ही तुम्हारा खजाना खरीद लेगा। मैं पहले भी बहुत से छिपे खजानों के बेचने वालों को उसके पास ले गया हूं!’’

- वह युवक कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। उसके लिए तो फकीर की सारी बातचीत ही पहेली थी। लेकिन फिर भी वह उसके साथ बादशाह के महल की ओर चला। मार्ग में फकीर ने उससे कहाः ‘‘कुछ बातें पहले से तय कर लेना आवश्यक है, ताकि बादशाह के सामने कोई झंझट न हो। वह बादशाह ऐसा है कि जो चीज उसे पसंद हो, उसे फिर किसी भी मूल्य पर छोडता नहीं है। इसीलिए यह भी जान लेना जरूरी है कि तुम उस चीज को बेचने को राजी भी हो या नहीं? ’’

- वह युवक बोलाः ‘‘कौन सा खजाना? कौन सी चीजें? ’’

- फकीर ने कहाः ‘‘जैसे, तुम्हारी आंखें। इनका क्या मूल्य लोगे? मैं 50 हजार तक बादशाह से दिला सकता हूं। क्या यह रकम पर्याप्त नहीं है? या जैसे तुम्हारा हृदय या मस्तिष्क, इनके तो एक-एक लाख भी मिल सकते हैं!

- वह युवक हैरान हुआ और अब समझा कि फकीर पागल है। बोलाः ‘‘क्या आप पागल हो गए हैं? आंखें? हृदय? मस्तिष्क? आप यह कह क्या रहे हैं? मैं इन्हें तो किसी भी मूल्य पर नहीं बेच सकता। और मैं ही क्यों, कोई भी नहीं बेच सकता है।’’

- फकीर हंसने लगा और बोलाः ‘‘मैं पागल हूं या तू? जब तेरे पास इतनी बहुमूल्य चीजें हैं, जिन्हें तू लाखों में भी नहीं बेच सकता, तो झूठ-मूठ निर्धन क्यों बना हुआ है? इनका उपयोग कर। जो खजाना उपयोग में नहीं आता, वह भरा हुआ भी खाली है, और जो उपयोग में आता है, वह खाली भी हो तो भर जाता है। परमात्मा खजाने देता है--अकूत खजाने देता है, लेकिन उन्हें खोजना और खोदना स्वयं ही पडता है। जीवन से बडी कोई संपदा नहीं है। जो उसमें ही संपदा नहीं देखता, वह संपदा को और कहां पा सकता है? ’’

- रात्रि आधी से ज्यादा बीत गई थी। मैं उठा और मैंने उस युवक से कहाः ‘‘जाओ और सो जाओ। सुबह एक दूसरे ही व्यक्ति की भांति उठो। जीवन वैसा ही है, जैसा हम उसे बनाते हैं। वह मनुष्य की अपनी सृष्टि है। उसे हम मृत्यु भी बना सकते हैं, और अमृत भी। सब कुछ स्वयं के अतिरिक्त और किसी पर निर्भर नहीं है। फिर मृत्यु तो अपने-आप आ जाएगी। उसे बुलावा देने की आवश्यकता नहीं है। बुलाओ अमृत को। पुकारो परम-जीवन को। वह तो श्रम से, शक्ति से, संकल्प से और साधना से ही मिल सकता है।’’

2

3

4

Mitti Ke Diye (मिट्टी के दीये), chapter 60 - मनुष्य को परमात्मा तक पहुंचने से कौन रोकता है? और मनुष्य को पृथ्वी से कौन बांधे रखता है? वह शक्ति कौन सी है जो उसकी जीवन-सरिता को सत्ता के सागर तक नहीं पहुंचने देती है?

- मैं कहता हूंः मनुष्य स्वयं। उसके अहंकार का भार ही उसे ऊपर नहीं उठने देता है। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण नहीं, अहंकार का पाषाणभार ही हमें ऊपर नहीं उठने देता है। हम अपने ही भार से दबे हैं, और गति में असमर्थ हो गए हैं। पृथ्वी का वश देह के आगे नहीं है। उसका गुरुत्वाकर्षण देह को बांधे हुए है। किंतु अहंकार ने आत्मा को भी पृथ्वी से बांध दिया है। उसका भार ही परमात्मा तक उठने की असमर्थता और अशक्ति बन गया है। देह तो पृथ्वी की है। वह तो उससे ही जन्मी है और उसमें ही उसे लीन हो जाना है। लेकिन आत्मा अहंकार के कारण परमात्मा से वंचित हो, व्यर्थ ही देहानुसरण को विवश हो जाती है।

- और यदि आत्मा परमात्मा तक न पहुंच सके, तो जीवन एक असह्य पीडा में परिणत हो जाता है। परमात्मा ही उसका विकास है। वही उसकी पूर्णतम अभिव्यक्ति है। और जहां विकास में बाधा है, वहीं दुख है। जहां स्वयं की संभावनाओं के सत्य बनने में अवरोध है, वहीं पीडा है। क्योंकि स्वयं की पूर्ण अभिव्यक्ति ही आनंद है।

- वह देखते हो? उस दीये को देखते हो? मिट्टी का मत्र्य दीया है, लेकिन ज्योति तो अमृत की है। दीया पृथ्वी का--ज्योति तो आकाश की है। जो पृथ्वी का है, वह पृथ्वी पर ठहरा है, लेकिन ज्योति तो सतत अज्ञात आकाश की ओर भागी जा रही है। ऐसे ही मिट्टी की देह है मनुष्य की, किंतुु आत्मा तो मिट्टी की नहीं है। वह तो मत्र्य दीप नहीं, अमृत ज्योति है। किंतु अहंकार के कारण वह भी पृथ्वी से नहीं उठ पाती है।

- परमात्मा की ओर केवल वे ही गति कर पाते हैं, जो सब भांति स्वयं से निर्भार हो जाते हैं।

- एक कथा मैंने सुनी हैः

- एक अति दुर्गम और ऊंचे पर्वत पर परमात्मा का स्वर्ण मंदिर था। उसका पुजारी बू.ढा हो गया था और उसने घोषणा की थी कि मनुष्य-जाति में जो सर्वाधिक बलशाली होगा, वही नये पुजारी की जगह नियुक्त हो सकेगा। इस पद से बडा और कोई सौभाग्य नहीं था। निश्चित तिथि पर बलशाली उम्मीदवारों ने पर्वतारोहण प्रारंभ किया। जो सबसे पहले पर्वत-शिखर पर स्थित मंदिर में पहुंच जाएगा, निश्चय ही वही सर्वाधिक बलशाली सिद्ध हो जाएगा। आरोहण पर निकलते समय प्रत्येक प्रतियोगी ने अपने बल का द्योतक एक-एक पत्थर अपने कंधे पर ले रखा था। जो जितना बलशाली स्वयं को समझता था, उसने उतना ही बडा पत्थर अपने कंधे पर उठा रक्खा था। महीनों की अति कठिन च.ढाई थी। अनेक के प्राणों के जाने का भी भय था। शायद इसलिए आकर्षण भी था और चुनौती भी थी। सैकडों लोग अपने-अपने भाग्य और पुरुषार्थ की परीक्षा के लिए निकल पडे थे। जैसे-जैसे दिन बीतते गए, अनेक आरोही पिछडते गए। कुछ खाई-खड्डों में अपने पत्थरों को लिए संसार से कूच कर गए। फिर भी थके और क्लांत जो शेष थे, वे अदम्य लालसा से ब.ढे जाते थे। जो गिरते जाते थे, उनके संबंध में चलनेवालों को विचार करने के लिए न समय था, न सुविधा थी। लेकिन एक दिन सभी आरोहियों ने आश्चर्य से देखा कि जो व्यक्ति सबसे पीछे रह गया था, वही तेजी से सबके आगे निकलता जा रहा है। उसके कंधे पर बल का द्योतक कोई भार नहीं था। निश्चय ही यही भारहीनता उसकी तीव्र गति बन गई थी। उसने अपने पत्थर को कहीं फेंक दिया था। वे सब उसकी मूढ़ता देख हंसने लगे थे, क्योंकि अपने पौरुषचिह्न से रहित व्यक्ति के पर्वत-शिखर पर पहुंचने का अभिप्राय ही क्या हो सकता था?

- फिर जब महीनों की कष्ट-साध्य च.ढाई के बाद धीरे-धीरे सभी पर्वतारोही परमात्मा के मंदिर तक पहुंच गए तो उन्हें यह जान कर अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ कि उनका वही स्वल्प-सामथ्र्य साथी जो अपना पौरुषभार फेंक कर सबसे पहले मंदिर पर पहुंच गया था, नया पुजारी बना दिया गया है! लेकिन इसके पहले कि वे इस अन्याय की शिकायत करें, पुराने पुजारी ने उन सबका स्वागत करते हुए कहाः ‘‘परमात्मा के मंदिर में प्रवेश का अधिकारी केवल वही है, जो स्वयं के अहंकार के भार से मुक्त हो गया है। इस युवक ने एक सर्वथा नवीन बल का परिचय दिया है। अहंकार का पाषाणभार वास्तविक बल नहीं है। और मैं आप सबसे सविनय पूछता हूं कि पर्वतारोहण के पूर्व इन पत्थरों को कंधों पर ढोने की सलाह आपको किसने दी थी और कब दी थी? ’’

5

6

Mitti Ke Diye (मिट्टी के दीये), chapter 12 - धर्म को मत खोजो। खोजो स्वयं को। धर्म तो फिर अपने आप मिल जाता है।

- धर्म क्या शास्त्रों में है?

- नहीं। धर्म शास्त्रों में नहीं है। शास्त्र तो हैं मृत और धर्म है जीवंत स्वरूप। वह शास्त्रों में कैसे हो सकता है?

- धर्म क्या संप्रदायों में है?

- नहीं। धर्म संप्रदायों में भी नहीं है। संप्रदाय हैं संगठन, और धर्म तो है निज की अत्यंत निजता। उसके लिए स्वयं के बाहर नहीं, भीतर चलना आवश्यक है।

- धर्म स्वयं की श्वास-श्वास में है। बस उसे उघाडने की दृष्टि नहीं है। धर्म स्वयं के रक्त की बूंद में है। बस उसे खोजने का साहस और संकल्प नहीं है। धर्म तो सूर्य की भांति स्पष्ट है, लेकिन आंखें तो खोलो!

- धर्म तो जीवन है, लेकिन शरीर की कब्रों से ऊपर तो उठो!

- धर्म जडता नहीं है। इसलिए सोओ नहीं, जागो और चलो। जो सोता है, वह खोता है। जो चलता है, वह पहुंचता है। जो जागता है, वह पाता है।

- एक राजा संसार के सर्वोच्च धर्म की खोज में था। वह युवा से बू.ढा हो आया था, लेकिन उसकी खोज पूरी नहीं हो पाई थी। वह खोज पूरी होती भी कैसे? जीवन है अल्प और ऐसी खोज है मू.ढतापूर्ण। जीवन अनंत हो तो भी सर्वोच्च धर्म नहीं खोजा जा सकता है, क्योंकि वस्तुतः धर्म तो बस धर्म है--वह तो एक ही है, इसीलिए वहां नीचा और ऊंचा, निकृष्ट और श्रेष्ठ, क्या और कैसे हो सकता है? धर्म चूंकि बहुत नहीं हैं, इसीलिए सर्वोच्च की खोज भी सार्थक नहीं है। जहां अनेक नहीं हैं, एक ही है, वहां तुलना के लिए और तौलने के लिए न अवकाश ही है, न उपाय ही है। वह राजा खोजता तो सर्वोच्च धर्म था और जीता था निकृष्टतम अधर्म में। जब सत्य-धर्म ही नहीं मिल रहा था तो धर्म की दिशा में जीवन को ले जाने का प्रश्न ही नहीं था! अंधेरे और अज्ञात में कहीं कोई जाता है? अधर्म के संबंध में तो कोई नहीं पूछता है, लेकिन धर्म के संबंध में मुश्किल से ही कभी कोई होता है जो यह न पूछता हो। अधर्म के संबंध में कोई विचार और खोज भी नहीं करता। उसे तो जीया जाता है और धर्म को खोजा जाता है। शायद यह तथाकथित खोज, अधर्म में जीने और धर्म में जीने से बचने की ही विधि है।

- उस राजा को यह कोई कहता भी नहीं था। अलग-अलग धर्मों के पंडित, साधु और दार्शनिक आते थे। वे एक दूसरे से लडते थे। एक दूसरे के दोष दिखलाते थे। एक दूसरे को भ्रांति और अज्ञान में सिद्ध करते थे। राजा इससे प्रसन्न ही होता था। इस भांति उसके समक्ष धर्म ही भ्रांत और अज्ञान हो जाता था और अधर्म में जीने के लिए और सहारे मिल जाते थे। उस राजा को धर्म के पक्ष में जीतना कठिन था, क्योंकि जितने भी पक्ष थे, वे स्वयं ही धर्म के पक्ष में नहीं थे। पक्ष, पंथ और धार्मिक संप्रदाय स्वयं के पक्ष में होते हैं। धर्म से उनका कोई भी प्रयोजन नहीं होता, नहीं हो सकता है। जो सब पक्ष छोडता है, वही धर्म का हो सकता है। निष्पक्ष हुए बिना धार्मिक होना असंभव है। धर्म-संप्रदाय अंततः धर्म के शत्रु और अधर्म के मित्र सिद्ध होते हैं।

- लेकिन राजा ने खोज बंद नहीं की। वह तो उसके लिए एक खेल ही बन गई थी। फिर अधर्म भी दुख, चिंता और पीडा लाने लगा। मृत्यु करीब आने लगी। जीवन की फसल काटने के दिन आ गए तो वह बहुत उद्विग्न हो उठा। लेकिन, सर्वोच्च और आत्यंतिक रूप से निर्दोष एवं पूर्ण धर्म के अतिरिक्त वह कुछ भी मानने को तैयार न था। वह बहुत हठी था और जब तक पूर्ण धर्म स्पष्ट न हो, तब तक जीवन का एक चरण भी उस ओर न रखने के लिए भी वह कटिबद्ध था। वर्ष पर वर्ष बीतते जाते थे, और वह अपने ही हाथों स्वयं को और कीचड में फंसाता जाता था। फिर तो अंततः उसकी मृत्यु भी निकट आ गई थी।

- एक दिन एक युवा भिखारी उसके द्वार पर भीख मांगने आया। राजा को अत्यंत चिंतित, उदास और खिन्नमना देख उसने कारण पूछा। राजा ने उससे कहाः ‘‘जान कर भी तुम क्या करोगे? बडे-बडे पंडित, साधु और संत भी कुछ नहीं कर सके हैं।’’ वह भिखारी बोलाः ‘‘हो सकता है, उनका बडा होना ही उनके लिए बाधा बन गया हो? फिर पंडित तो कभी भी कुछ नहीं कर सके हैं। वस्त्रों से पहचाने जानेवाले साधु और संत भी क्या साधु और संत होते हैं? ’’ राजा ने उस भिखारी को गौर से देखा। उसकी आंखों में कुछ था जो भिखारी की नहीं, सम्राटों की ही आंखों में होता है। इसी बीच वह भिखारी पुनः बोलाः ‘‘मैं तो कुछ भी नहीं कर सकता हूं। असल में मैं हूं ही नहीं; लेकिन जो है, वह बहुत कुछ कर सकता है।’’ उसकी बातें निश्चित ही अदभुत थीं। राजा के पास आए हजारों समझाने वालों से वह एकदम ही भिन्न था। राजा सोचने लगा कि ऐसे दीन-हीन वेष में यह कौन है? फिर भी प्रकटतः उसने कहाः ‘‘मैं सर्वोच्च धर्म की खोज कर जीवन को धर्ममय बनाना चाहता था, लेकिन यह नहीं हो सका और फलतः अब अंत समय में मैं बहुत दुखी हूं। कौन सा धर्म सर्वोच्च है? ’’ वह भिखारी खूब हंसने लगा और बोलाः ‘‘राजन! आपने गाडी के पीछे बैल बांधने चाहे, इससे ही आप दुखी हैं। धर्म की खोज से जीवन धर्म नहीं बनता, जीवन के धर्म बनने से ही धर्म की खोज होती है। और यह भी कैसा पागलपन कि आपने सर्वोच्च धर्म खोजना चाहा? अरे धर्म की खोज ही काफी थी। सर्वोच्च धर्म? यह तो मैंने कभी सुना नहीं। ये तो शब्द ही असंगत हैं। धर्म में फिर और कुछ जोडने को नहीं रह जाता है। वृत्त ही होता है, पूर्ण वृत्त नहीं। क्योंकि जो पूर्णवृत्त नहीं है, वह वृत्त ही नहीं है। वृत्त का होना ही उसकी पूर्णता भी है। धर्म का होना ही उसकी निरपेक्ष, निर्दोष सत्यता भी है। और जो सर्वोच्च धर्म को सिद्ध करने आपके पास आते रहे, वे भी या तो आपसे कम पागल नहीं थे, या फिर पाखंडी थे। जो जानता है, वह धर्मों को नहीं, धर्म को ही जानता है।’’

- राजा ने विह्वल होकर उस भिखारी के पैर पकड लिए। उस भिखारी ने कहाः ‘‘मेरे पैर छोडें। मेरे पैरों को न बांधें। मैं तो आपके भी पैरों को मुक्त करने आया हूं। राजधानी के बाहर नदी के पार चलें। वहीं मैं धर्म की ओर इंगित कर सकता हूं।’’ वे दोनों नदी-तट पर गए। राजधानी की श्रेष्ठतम नावें बुलाई गईं। लेकिन वह भिखारी प्रत्येक नाव में कोई न कोई दोष बता देता था। अंततः राजा परेशान हो गया। उसने भिखारी से कहाः ‘‘महात्मन्! हमें केवल एक छोटी सी नदी पार करनी है। इसे तो तैर कर भी पार किया जा सकता है। छोडें इन नावों को और चलें, तैर कर ही पार चले चलें। व्यर्थ ही विलंब क्यों कर रहे हैं? ’’

- वह भिखारी जैसे इसकी ही प्रतीक्षा में था। उसने राजा से कहाः ‘‘राजन! यही तो मैं कहना चाहता हूं। धर्म-पंथों की नावों के पीछे क्यों पडे हैं? क्या उचित नहीं है कि परमात्मा की ओर स्वयं ही तैर चलें? वस्तुतः धर्म की कोई नाव नहीं। नावों के नाम से सब मल्लाहों के व्यवसाय हैं। स्वयं तैरना ही एकमात्र मार्ग है। सत्य स्वयं ही पाया जाता है। कोई और उसे नहीं दे सकता। सत्य के सागर में स्वयं ही तैरना है। कोई और सहारा नहीं है। जो सहारे खोजते हैं, वे तट पर ही डूब जाते हैं। और जो स्वयं तैरने का साहस करते हैं, वे डूब कर भी पहुंच जाते हैं।’’

7

8

9

Mitti Ke Diye (मिट्टी के दीये), chapter 4 - मैं वृद्धों के एक मंडल में बैठा था। वे सभी अवकाश-प्राप्त व्यक्ति हैं और लोक-परलोक की एक से एक व्यर्थ चर्चा में संलग्न रहते हैं। वैसे वे कहते इसे धर्म-चर्चा ही हैं, और यह ठीक भी है। क्योंकि जिन्हें धर्मशास्त्र कहा जाता है, उनमें भी ऐसे ही ऊहापोह की भरमार है। कई बार विचार आता है कि इन तथाकथित धर्मशास्त्रों को कहीं अवकाश-प्राप्त वृद्धों ने ही तो नहीं सिरजा है!

- धर्म यदि कुछ है तो स्वयं जीवन है, व्यर्थ के ऊहापोह से उसका क्या संबंध?

- लेकिन, शास्त्र तो बस शब्दों से भरे हैं। और धार्मिक कहे जाने वाले मस्तिष्क आकाशों की स्वप्न-यात्रा करते रहते हैं। शास्त्र और सिद्धांत उनके चित्त में धर्म के प्रवेश के लिए द्वार ही नहीं देते हैं।

- धार्मिक चित्त क्या है?

- मैं तो सब भांति शब्दों, सिद्धांतों और विचारों से शून्य चेतना को ही धार्मिक कहता हूं।

- धार्मिक चित्त, काल्पनिक चित्त नहीं है। अपितु, उससे ज्यादा यथार्थवादी और सत्य की ठोस भूमि पर खडी हुई और कोई चेतना ही नहीं होती है।

- मैं वृद्धों के विवाद को बडे आनंद से सुनता था कि तभी एक संन्यासी का भी आगमन हो गया था। वे इस पर विचार करते थे कि कितने-कितने जन्मों की कितनी-कितनी तपश्चर्या से मुक्ति उपलब्ध होती है। संन्यासी भी इस विवाद में कूद पडे थे। निश्चय ही वे ज्यादा अधिकारी थे और इसलिए उनकी आवाज भी सबसे ज्यादा तेज थी। शास्त्रों की दुहाइयां दी जा रही थीं और कोई भी किसी की सुनने या मानने को तैयार नहीं था। एक वृद्ध का कहना था कि सैकडों जन्म के कठोर तप से मुक्ति प्राप्त होती है। दूसरे का विचार था कि मुक्ति के लिए तप की या सैकडों जन्मों की कोई बात ही नहीं। वह तो प्रभु-कृपा से कभी भी मिल सकती है। तीसरे का कहना था कि चूंकि अमुक्ति भ्रम है, इसलिए तप से उसे नष्ट करने का सवाल ही नहीं है। वह तो ज्ञान की एक झलक में उसी भांति तिरोहित हो जाती है जैसे रज्जु में भासता सर्प विलीन हो जाता है।

- फिर किसी ने मुझ से पूछाः ‘‘आप का क्या ख्याल है? ’’ मैं क्या कहता? इसीलिए तो एक कोने में चुपचाप दबा बैठा था कि कहीं किसी की दृष्टि मुझ पर भी न पड जाए। शास्त्रों का मुझे कोई ज्ञान नहीं है। सौभाग्य से उस दिशा में जाने की भूल ही मैंने नहीं की। अतः पूछने पर भी मैं चुप ही रह गया।

- लेकिन थोडी देर बाद फिर किसी ने पूछाः ‘‘आप कुछ क्यों नहीं बोलते हैं? ’’ मैं बोलता भी तो क्या बोलता? जहां इतने बोलने वाले हों, वहां मैं अकेला ही तो सुननेवाला था। मैं फिर भी चुप ही रह गया। शायद मेरी यह चुप्पी ही बोलने लगी और उन सबका ध्यान अंततः मेरी ही ओर आ गया। शायद वे सब थक गए थे और विश्राम लेना चाहते थे।

- मैं जब फंस ही गया था तो मुझे कुछ न कुछ तो कहना ही था। मैंने एक कहानी कहीः एक गांव में ऐसी परंपरा थी कि जब भी किसी युवक का विवाह होता तो उसे या वरपक्ष को विवाह में कम से कम पांच हजार रुपये खर्च करने पडते थे। वह गांव बडा धनी था और इससे कम में वहां विवाह नहीं होते थे। उस गांव के शास्त्रों में भी ऐसा ही लिखा था। उन शास्त्रों को तो कभी किसी ने नहीं प.ढा था, लेकिन गांव के पुरोहित का ऐसा कहना था। पुरोहित से विवाद कौन करता? उसे तो अतीत की किसी मातृभाषा में लिखे सारे शास्त्र कंठस्थ थे। शास्त्र तो सदा से ही स्वतः प्रमाण रहे हैं। उनमें जो है, वही सत्य है। सत्य का और लक्षण ही क्या है? शास्त्र में होना ही तो सत्य का लक्षण है!

- लेकिन एक बार ऐसा हुआ कि एक युवक ने केवल पांच सौ रुपयों में ही विवाह कर डाला और उसकी बहू भी आ गई। निश्चय ही वह युवक कुछ विद्रोही रहा होगा, अन्यथा ऐसा कैसे कर सकता था। गांव के लोगों ने उससे पूछाः ‘‘तूने कितने रुपये खर्च किए? ’’ वह बोलाः ‘‘पांच सौ।’’ फिर तो गांव की पंचायत बैठी और पंचों ने उससे कहाः ‘‘गलत है। बिना पांच हजार खर्च किए तो विवाह हो ही नहीं सकता।’’ वह युवक हंसा और बोलाः ‘‘पांच सौ से विवाह हो सकता है या नहीं, यह व्यर्थ बहस तुम करो। मुझको तो बहू मिल गई है और उसका सुख प्राप्त है।’’

- यह कह कर वह युवक अपने घर चल दिया था।

- मैं भी उठा और उन वृद्धों से बोलाः ‘‘पंचो, नमस्कार। आप बहस जारी रखें, मैं भी अब चलता हूं।’’

10

11

Mitti Ke Diye (मिट्टी के दीये), chapter 29 - धर्म के प्रति उपेक्षा क्यों है? और यह उपेक्षा रोज ही बढ़ती क्यों जाती है?

- एक कथा मैंने सुनी हैः एक गांव था। बहुत भोले-भाले उसके निवासी थे। जो जैसा कहता, वैसी ही बात वे मान लेते थे। उनके गांव के बाहर भगवान की एक मूर्ति थी। एक महात्मा वहां आए। उन्होंने उन सबको एकत्र किया और कहाः ‘‘अनर्थ! अनर्थ! राम-राम! मूर्खो, तुम छाया में रहते हो और भगवान धूप में? भगवान के सिर पर छाया करो। देखते नहीं, भगवान कितने क्रुद्ध हो रहे हैं? ’’ गांव के लोग बहुत गरीब थे। किसी भांति अपने छप्परों को छोटा कर उन्होंने भगवान के लिए एक छप्पर बनाया। छप्पर डलवा कर महात्मा दूसरे गांव चले गए। उन्हें कोई एक ही गांव तो था नहीं। बहुत गांव थे। बहुत भगवान थे। और सबके लिए छप्पर डलवाने की जिम्मेदारी उन्हीं के ऊपर थी। फिर थोडे दिनों के बाद उस गांव में एक दूसरे महात्मा आए। भगवान के ऊपर छप्पर देखते ही दुखी हो गए। गांव वालों को इकट्ठा किया और उन पर बहुत नाराज हुए। बोले, ‘‘सीताराम, सीताराम, अनर्थ हो गया। मूर्खो! भगवान के ऊपर छप्पर? क्या उन्हें तुम्हारे छप्पर की आवश्यकता है? कहीं आग लग जाए तो सब स्वाहा। अभी उतार कर फेंको!’’ गांव वाले हैरान हुए। लेकिन, अब करते भी तो क्या करते? महात्मा जो कहते हैं सो सदा ठीक ही कहते हैं। उनकी न मानो तो अभिशाप से जन्मों-जन्मों तक दुख दे सकते हैं और नरक में भी सडा सकते हैं। भगवान तो उन्हीं के हाथ में है, जैसा चाहे, वैसा करा लेते हैं। उन बेचारों को छप्पर उतार कर फेंक देना पडा। बहुत दिनों का श्रम, शक्ति और दरिद्रों का धन व्यर्थ ही बरबाद हुआ, सो हुआ, लेकिन भगवान पर छप्पर डालने के कलंक से बच जाना ही क्या कम सौभाग्य था! महात्मा छप्पर निकलवा कर दूसरे गांव चले गए। उन्हें कोई एक ही गांव तो था नहीं। बहुत गांव थे। बहुत भगवान थे। और उन सबको छप्परों से मुक्त करवाने की जिम्मेवारी उन्हीं की थी। लेकिन थोडे ही समय बाद फिर एक महात्मा का आगमन उस गांव में हुआ। पर इस बार गांव वाले सचेत थे और भूल कर भी भगवान की मूर्ति की ओर नहीं जाते थे। पता नहीं अब कौन सा बखेडा खडा हो जाए? उन्होंने उस मार्ग पर ही आना-जाना बंद कर दिया था।

- मैं देखता हूं कि जो उस गांव में हुआ था, वही करीब-करीब पूरे संसार में हो गया है। महात्माओं ने धर्म के नाम पर ऐसी-ऐसी बेहूदी बातें करवाई हैं, और ऐसे-ऐसे भय लोक-मानस में बिठाए हैं, कि यदि लोगों ने भगवान के रास्ते पर ही आना बंद कर दिया है तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं है।

- धर्म की उपेक्षा तथाकथित महात्माओं द्वारा फैलाए गए आतंकों और अंधविश्वासों की उपेक्षा है।

- धर्म की उपेक्षा, धर्म की आड में चल रहे शोषण, पाखंड और जडता की उपेक्षा है।

- धर्म की उपेक्षा धर्म के झूठे पूरक बने संप्रदायों और उनके द्वारा फैलाई गई घृणा, वैमनस्य और शत्रुता की उपेक्षा है।

- धर्म की उपेक्षा धर्म की उपेक्षा नहीं, वस्तुतः उसकी उपेक्षा है जो धर्म नहीं है।

12

13

Mitti Ke Diye (मिट्टी के दीये), chapter 5 - मनुष्य अकेला है, अंधकार में है, असहाय है, असुरक्षित और भयभीत है। यही उसकी चिंता है। इससे मुक्ति का उपाय ही धर्म है।

- धर्म मूलतः अभय में प्रतिष्ठा का मार्ग है।

- लेकिन धर्म के नाम पर जो धर्म हैं, वे अभय से ही सर्वाधिक भयभीत रहते हैं। उनका स्वयं का आधार और प्राण ही मनुष्य-मन का भय है। भय ही उनका पोषण और जीवन है। अभय का तो अर्थ ही है, उनकी मृत्यु। मनुष्य के भय का बहुत शोषण हुआ है। इस शोषण में धर्म पीछे नहीं रहे हैं। शायद, वे ही अग्रणी हैं! भय के सहारे ही भूत-प्रेत जीते हैं, भय के सहारे ही धर्मों के भगवान भी। भय के सहारे खडे भूत-प्रेतों ने तो मनुष्य को डराया ही है। फिर भी यह कार्य उनके मनोविनोद की क्रीडा से ज्यादा नहीं रहा। लेकिन भय के भगवानों ने तो मनुष्य को मार ही डाला है। उनकी लीला बहुत महंगी पडी है। जीवन भयों के जाल में फंस गया है, और जहां भय ही भय है, वहां आनंद कहां? प्रेम कहां? शांति कहां? सत्य कहां? आनंद तो अभय की स्फुरणा है। भय मृत्यु है। अभय अमृत है।

- भय पर भूत-प्रेत जीएं, यह तो समझ में आता है, लेकिन भय पर ही भगवान का भी जीना बहुत अशोभन है।

- और फिर जब भगवान ही भय पर जीएं, तब तो भय के भूत-प्रेतों से मुक्ति का कोई उपाय ही नहीं है!

- मैं कहता हूंः भगवान का भय से कोई संबंध नहीं है। निश्चय ही भगवान की आड में इस भय का शोषण कोई और ही कर रहा है।

- धर्म धार्मिकों के हाथ में नहीं है। कहते हैं कि जब भी सत्य का कोई आविष्कार होता है तो शैतान सबसे पहले उस पर कब्जा कर लेता है। धर्म का आविष्कार जिन आत्माओं में होता है, और धर्म का व्यवसाय जो करते हैं, उनमें भिन्नता ही नहीं, आधारभूत विरोध है। धर्म सदा से ही स्वयं के शत्रुओं के हाथ में है। यदि इस तथ्य को समय रहते नहीं समझा गया तो मनुष्य का भविष्य सुंदर और स्वागतयोग्य नहीं हो सकता है।

- धर्म को अधार्मिकों से नहीं, तथाकथित धार्मिकों से ही बचाना है। और निश्चय ही यह कार्य ज्यादा कठिन और कष्टसाध्य है।

- धर्म जब तक भय पर आधारित है, तब तक वह वस्तुतः धर्म नहीं बन सकता है। परमात्मा का आधार प्रेम है। भय के भगवान की नहीं, मनुष्य को प्रेम के परमात्मा की आवश्यकता है।

- प्रेम के अतिरिक्त परमात्मा का और कोई पथ नहीं है। भय तो न केवल गलत है, बल्कि घातक है। क्योंकि जहां भय है, वहां घृणा है। जहां भय है, वहां प्रेम असंभव है।

- धर्म ने भय पर ही जीना चाहा, इसलिए ही उसका मंदिर धीरे-धीरे खंडहर होता गया है। मंदिर तो प्रेम के होते हैं। भय के मंदिर तो असंभव हैं। भय के मंदिर नहीं, कारागृह ही होते हैं और हो सकते हैं।

- मैं पूछता हूंः क्या धर्मों के मंदिर, मंदिर हैं या कारागृह?

- धर्म यदि भय है तो मंदिर कारागृह होंगे ही। धर्म यदि भय है तो स्वयं परमात्मा भी कारागृहों के परमाधिकारी से ज्यादा कैसे हो सकता है?

- धर्म क्या है? भय पाप का, दंड का, नरक का? या फिर प्रलोभन पुण्य का, पुरस्कार का, स्वर्ग का?